Венеры Палеолита и женщины Гогена: образы, символы, визуализация

Рубрикатор

1. Концепция 2. Изобразительная техника и художественные приемы изображения женщин 3. Внешняя простота и истинный символизм в изображении Венер Палеолита и женщин Гогена 4. Женщины Гогена и Венеры палеолита: «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» 5. Сообщение и коммуникация. Вывод

Концепция

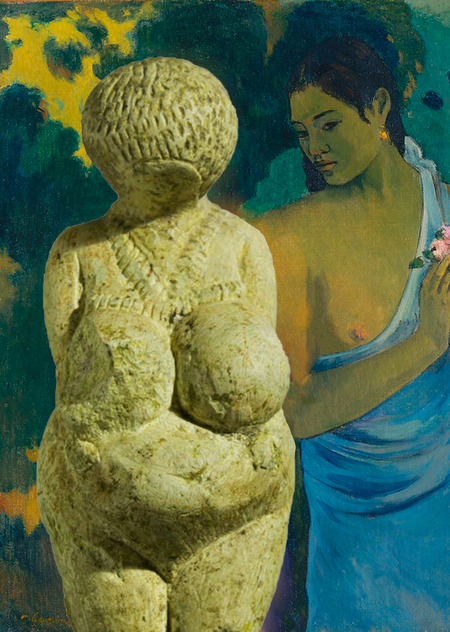

В исследовании мы рассмотрим работы Поля Гогена периода Таити (1891-1903), сделав особый акцент на его отказ от современных ему техник постимпрессионизма и переход к их отрицанию и, как следствие, формирование им его собственного стиля — клуазонизма, изобразительные техники которого отсылают к архаичным и упрощенным образам. Именно они и стали для нас ключевыми в определении визуального и символического сходства работ художника конца XIX и начала XX века с палеолитическими Венерами — древними статуэтками, созданными 35-40 тысяч лет назад.

Они обладают выраженными общими признаками, одними из которых является тучность и беременность — важные детали, по которым мы можем провести визуальную аналогию с декоративно-символической живописью Поля Гогена и его интерпретацией образов таитянских женщин на своих полотнах. Венеры палеолита и работы Гогена идейно связаны между собой: творцов (один из которых близок к нам по времени, а другие — столь далеки) волнуют одни и те же художественные образы и смыслы. Эти изображения женских фигур, созданные в такие разные и далекие друг от друга времена, связаны не только внешними сходствами, но и общей темой роли женщины в жизни человечества.

Искусство палеолита стереотипно по визуальному восприятию, и по мнению некоторых исследователей не считалось искусством, а называлось изобразительной деятельностью (термин предложен в 1929 году археологом и исследователем первобытного искусства Я. А. Шером). В создании Венер палеолита древние творцы пренебрегают детализацией лица Венеры, её законченностью и анатомической точностью изображения (у Венер палеолита часто отсутствуют кисти рук и стопы), но выделены значимые для художника и его современников черты: гипертрофированные молочные железы, бёдра и детородные органы. Иногда нанесены даже татуировки, на которые смещается фокус нашего внимания из-за частичного или полного отсутствия черт лица. На мой взгляд, большая доля подобных деталей на статуэтках свидетельствует о том, что Венеры были не «изобразительной деятельностью» и не просто художественными произведениями, а предметами религиозного культа Богини-матери, взявшем свое начало от традиций матриархата и роли женщины в системе мироздания и человеческих ценностей.

Венеры Палеолита и женщины Гогена представляют интерес для исследования с точки зрения проведения аналогии между образами женщины древности и интерпретации в клуазонизме и постимпрессионизме не только их внешних характеристик, но и глубокого символизма и системы смыслов, которые вкладывал в свои творения и создатель Гоген, и неизвестные создатели древности, так же пренебрегавшие детализацией, делая упор на ритуальную, символическую и ценностную составляющие.

Целью этого исследования служит проведение сравнительного анализа образа женщины в архаическом искусстве палеолита и творчестве Гогена. Здесь нам важно определить объединяющие их художественные образы, символы и смыслы в контексте современной арт-коммуникации.

Изобразительная техника и художественные приемы изображения женщин

Поль Гоген использует архаичные приемы при написании своих картин. Его образы таитянских женщин в характерных позах, изображенные с сознательным пренебрежением знаниями анатомии, предстают перед нами с неестественными разворотами головы и тела. Гоген намеренно возвращается к архаичной линейности и простоте изображения, отказываясь от приемов академической живописи и близких ему техник импрессионистов — он приходит к своему собственному стилю, который в последствии будет назван «клуазонизм». Поль Гоген, будто художник древности, прибегает к самым простым приемам изображения женского тела. То, что непроизвольно передавали палеолитические творцы, к тому возвращались художники современности, не точно копируя, а привнося в искусство новые смыслы и техники.

Внешняя простота и истинный символизм в изображении Венер Палеолита и женщин Гогена

Характерные черты преобладающего в живописи Поля Гогена клуазонизма — четко-очерченные области, почти лишенные объема, подчеркивают плоскостность картин, ослабляют их пространственность. Чем более линейными и простыми становятся изобразительные приёмы, тем больше художник вкладывает в них смысловую сложность, образность и символизм: темы смерти, жизни, её смысла и человеческого происхождения и пути людей в этом мире выражались через упрощенные образы таитянок, служащих символами женственности и продолжения рода. Придавая своей живописи схематичность, определенную детскость и наивность изображения, Поль Гоген говорит об этих отнюдь не наивных, но вечных и фундаментальных темах на языке органичной человеческой природы, взявшей начало от женского образа, подобного образам палеолитических Венер.

Поль Гоген намеренно упрощает образы таитянских женщин так же, как и древние творцы Венер ваяют статуэтки. И французский художник, и скульпторы палеолита придавали большее значение смыслу, а не прямой трактовке изображаемых деталей. Сознательная архаизация Гогеном образов таитянок связана с его идеей о следовании «таинственным глубинам мысли», с желанием «постичь неразрешимую загадку», найти первозданную человеческую природу и воплотить ее на своих полотнах.

Не только форма роднит здесь «Женщину, держащую плод» и Венеру Елисеевичскую, но и архаичный символизм схожих по смыслу деталей обоих произведений. Плод на картине: в нём заключена всё так же идея изобилия, типичная для выражающих её Венер палеолита с тучными формами тела. Преклонение перед образом женщины-кормилицы, женщины-матери, женщины-божества объединяет культовую статуэтку и образ таитянки. Эти произведения наполнены схожим по смыслу символизмом, идеей о поддержании жизни человечества.

Древний художник в образах палеолитических Венер визуализировал то, что сложно выразить иначе: желание плодородия, умножения рода и изобилия. Столь же естественная женская природа так же находит свое отражение в органичной сцене на полотне Поля Гогена «А ты ревнуешь?», где обнаженные таитянки будто сливаются с окружающим их пейзажем в простоте и незамысловатости форм и изобразительной техники художника.

На картине Гогена «Семя Ареои» богиня Вайраумати сидит обнаженной, держа в руках цветущее семя, символизирующее плодородие. Венера Лоссельская же держит в руке турий рог, который, согласно гипотезе, выдвинутой археологом и специалистом по первобытной археологии С. Замятниным, служил предметом для колдовства с целью удачной охоты, в процессе которой женщина играла важную роль. На ритуальный характер барельефа так же указывает наличие на нем охры. Оба творения так или иначе связаны с темой поддержания жизни. Вайраумати Гогена здесь — символ плодородия, в ней есть то самое «таинственное» начало, которое старается визуализировать художник на своих полотнах. Также и Венера Лоссельская — олицетворение культовой роли женщины в ритуале, сохраняющем человеческую жизнь.

Женщины Гогена и Венеры палеолита: «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»

Чем более плоскими и линейными становятся изобразительные приёмы Поля Гогена, тем больше художник вкладывает в них сложность, образность и символизм. Темы смерти, жизни, её смысла и человеческого происхождения и пути людей в этом мире выражаются через упрощенные и в то же время монументальные, статуарные образы таитянок, являющиеся символами женственности и продолжения рода. В этом контексте Гоген развивает философские мотивы в своей живописи.

Таитянские женщины Гогена — это аллюзия к первобытным смыслам, которые вкладывались зодчими древности в примитивные изображения женского тела и бегство от усложненной, иногда извращенной временем роли женщины в обществе. В них видится не только художественный, но и философский поиск некой «колыбели», «материнского чрева», как самого защищенного места, где человек полностью возвращается в детство и возвращает себе чувство беззаботности, безопасности, неограниченное ни временем ни навязанными обществом рамками. На этом полотне отражены раздумия о постижении первооснов бытия, возможности и невозможности проникновения в тайну «нашего происхождения и нашего будущего».

Пожалуй, картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» стоит назвать поистине глубоко философской. Работая над ней в последние и самые тяжелые годы жизни, Поль Гоген, с одной стороны, задается множеством вопросов, но с другой — находит в них тихий таинственный ответ, роднящий и его картины, и самого художника с магической древностью, к которой он всегда обращался больше, чем к своей современности.

Венеры Палеолита — простые, примитивные, несопоставимые с современными идеалами женского тела, но наделенные глубоким сакральным смыслом — они — некий концентрат надежд, чаяний и молитв первобытного человека.

Венеры Палеолита наделены максимально понятным, и даже более того — близким для понимания современного зрителя, сакральным смыслом — они есть материальное тотемное выражение необходимости палеолитического человека в покровительстве, а точнее — в Покровительнице, ибо скорее всего в суровой первобытной реальности женское начало являлось гарантом выживания, пропитания, преемственности рода, плодородия, а значит и защиты. Через свои полотна Гоген добавляет в этот список женственность и чувственное удовольствие.

Сообщение и коммуникация. Вывод.

И в работах Поля Гогена, и в палеолитических Венерах мы можем найти не просто визуальные женские образы, а смыслы, которые хотел передать автор тем, кто столкнется с его произведениями. Так, эти смыслы схожи в работах постимпрессиониста и в древних статуэтках — это сообщение о женщине-матери как о хранительнице очага, продолжателе человеческого рода, части магического ритуала, символе матриархата.

Творчество древних художников и Поля Гогена свидетельствует о естественном начале изображения женских образов и заключенных в них смыслах и идеях, наполненных пантеистическим видением мира философа Спинозы (1632-1677), который как-то сказал: «Deus est Natura» («Бог есть природа»).

Всеобщая история искусств. / Ред. Климов Р.Б. М. : Искусство, 1956. — Т. 1. — 920 с.

Всеобщая история искусств. Искусство 20 века / под общей редакцией Веймарна Б.В. и Колпинского Ю.Д. — М. : Искусство, 1965. — Т. 6. — 932 с.

Сидельникова Е. Картина Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» [Электронный ресурс] // Артхив: [сайт]. URL: https://artchive.ru/paulgauguin/works/366250~Otkuda_my_prishli_Kto_my_Kuda_my_idem (дата обращения: 03.12.2023)

Lloyd T. Seed of the Areoi, Paul Gaugin’s most Controversial Work [Электронный ресурс] // SINGULART Magazine: [сайт]. URL: https://www.singulart.com/en/blog/2019/08/07/seed-of-the-areoi-paul-gaugins-most-controversial-work/ (дата обращения: 02.12.2023)

ГМИИ им. А. С. Пушкина Поль Гоген «Ее звали Вайраумати» [Электронный ресурс] // ARTEFACT: [сайт]. URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/ee-zvali-vayraumati?ysclid=lo48fleoi410759903 (дата обращения: 01.12.2023)