От кадра к выставке

Цель визуального исследования — сравнительный анализ двух выставок: «ОбъективНО о музыке» в Музее музыки и «Шедевры ранней фотографии» в центре визуальной культуры Béton. Обе выставки взаимодействуют со зрителем через искусство фотографии, где сама фотография служит инструментом визуальной коммуникации с посетителем и представляет экспозиционный материал. Задачей такого исследования станет определение методов презентации объектов выставок, с помощью которых кураторы хотели раскрыть визуальный и смысловой нарратив. В итоге исследования мы поймем получилось у них это сделать или нет.

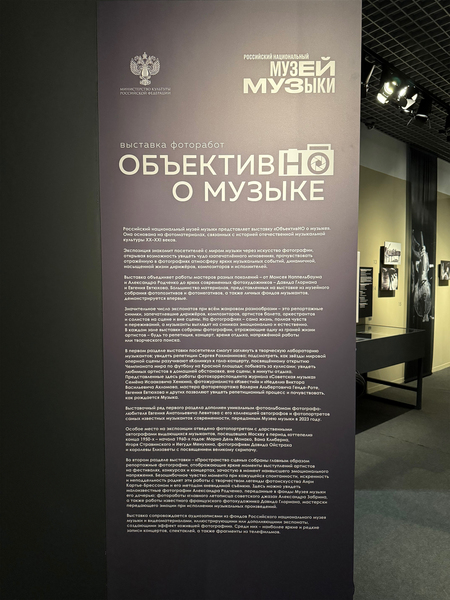

«ОбъективНО о музыке» в Музее музыки

Выставка проходит в Российском национальном музее музыки имени М. И. Глинки.

Кураторы выставки — Людмила Кондратьева и Светлана Морозова.

Данная выставка, проходящая в Музее музыки, основывается на фотоматериалах, которые связаны с историей отечественной музыкальной культуры 20-21 веков. Экспозиция представляет мир музыки — то есть жизнь дирижеров, музыкантов, композиторов и иных ее деятелей — через призму фотографического искусства, позволяя зрителям ощутить красоту застывших мгновений и погрузиться в атмосферу момента, запечатленного на фотографии, по словам кураторов.

Первое впечатление

При входе в пространство, где проходит выставка, зритель сразу попадает в некий цилиндрический закуток, который уже намекает посетителю на то, что он будет смотреть. Этот приём выглядит интересным способом для самого начала, так как он готовит зрителя к просмотру главного материала и помещает в некоторое почти закрытое шторами пространство, тем самым настраивая посетителя на нужный лад. То есть это что-то наподобие подготовительной комнаты. Также, здесь складывается легкое восприятие предвкушения перед самой выставкой.

Кураторский текст написан весьма ясно. Понятны задумки кураторов, а их повествование кажется логичным. Однако необходимо приступить к главной части экспозиции, чтобы окончательно сделать такой вывод.

Основной анализ экспозиции

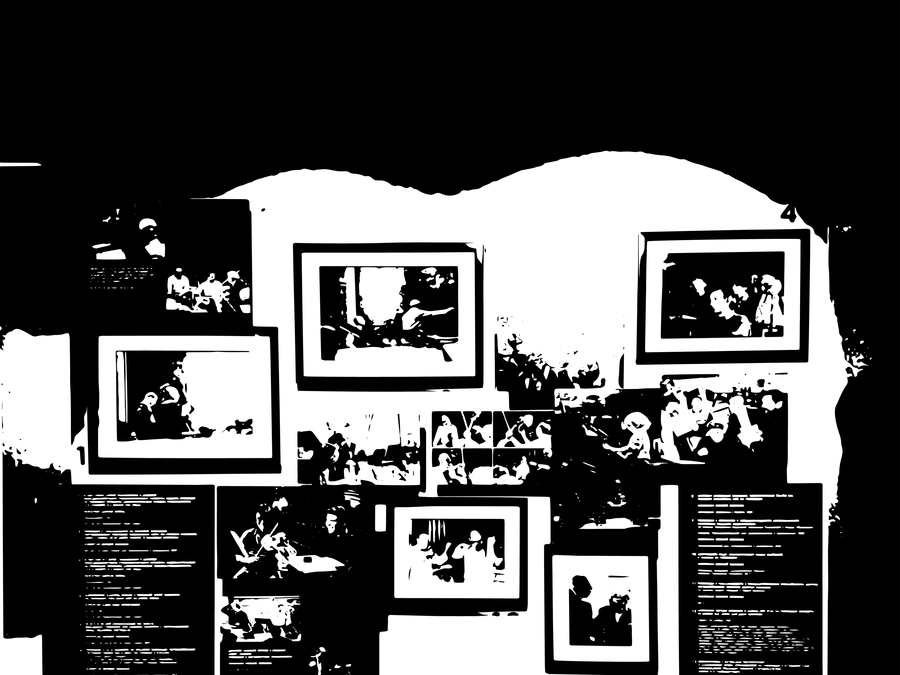

Теперь мы уже непосредственно на самой выставке. Как нам сообщили кураторы, экспозиция делится на несколько разделов: где-то это будет фото деятелей музыки за кулисами, где-то на репетиции, где-то в минуты отдыха, а где-то в минуты наивысшего эмоционального напряжения на самой сцене. Сразу хочется отметить, что некая приглушенность освещения и преобладание черного, серого, белого, бежевых тонов дополнительно настраивает зрителя на концентрацию и возможное погружение в фото, потому что они зачастую тоже черно-белые. С этим определенно можно «играть» и делать это главным инструментом в восприятии всех разделов выставки. Сама же выставка должна восприниматься как единая музыкальная композиция.

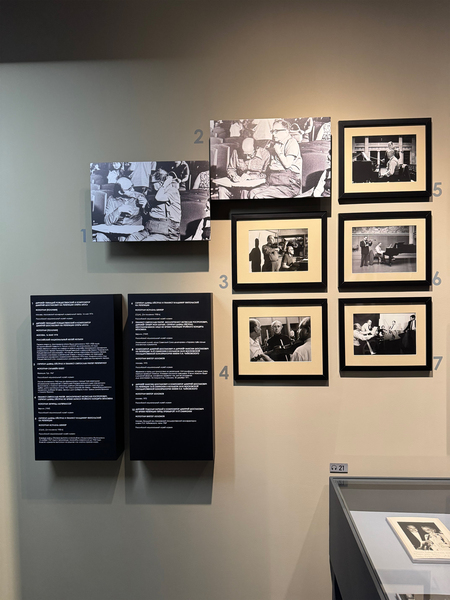

Глядя на фотографии, можно заметить что они как бы выпирают. Это делает всю композицию визуально более динамичной и менее скучной. Вдобавок можно отметить хорошее пояснение фотографий на этикетаже, который также довольно хорошо вписывается в часть визуализации вместе с фото благодаря такому же выпиранию и объему.

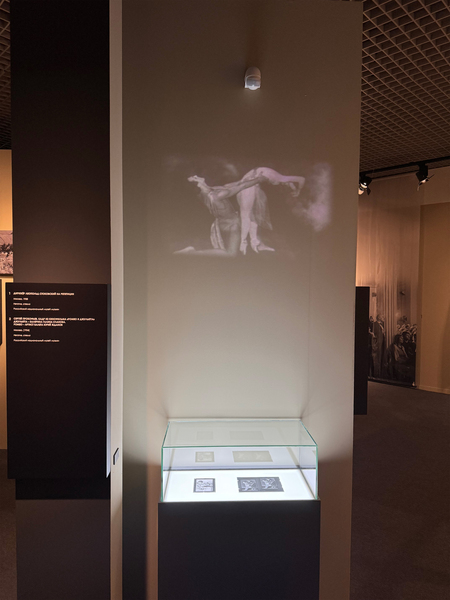

Стоит уделить внимание данному художественному объекту. Когда впервые к нему подходишь именно фронтально, то кажется, что сверху этого полотна прозрачно-белая занавесь. Тогда появляются мысли и вопросы о том, зачем ее повесили на полноценное полотно. Однако, как только зритель отходит, то через некоторое время становится ясно, что здесь это представление меняет свет. Так, можно отметить, что это интересный оптический прием для своеобразной «игры» с представлением зрителя.

Здесь видно стремление игры с динамикой изображений и это любопытный для восприятия метод. Объекты не статичны, а в них появляется некое движение. Однако теряется повествование. Общее впечатление состоит больше из хаоса, чем из оригинального способа показать задумку. Поначалу, зритель хочет посмотреть фотографии, но очень быстро теряется в них. Более того, совершенно неочевидна нумерация изображений: цифры мгновенно затериваются, особенно на фоне пестроты фотографий. Остается не до конца понятна последовательность изображений и то какая именно цифра подходит к конкретной фотографии.

На этом же стенде есть фото во весь рост балетмейстера Полийзовского, которое возможно разбавляет общий вид пестроты и хаоса, но речь все же идет об общем виде стенда.

Но в некоторых случаях есть простой, но при этом аккуратный и довольно логичный визуальный подход к показу изображений.

Путь посетителя

Стоит обратить внимание на один из главных элементов выставки — ее маршрут. Здесь он нативно абсолютно не ясен. На протяжении всего осмотра оставалось непонятным то, как пройти экспозицию по определенному порядку, не нарушая логических цепочек в восприятии разных изображений и разделов. В какой-то момент у посетителя появляется ощущение того, что он заблудился или попал в лабиринт. Здесь же есть неочевидность нахождения в разделах: в определенное время посетитель начинает задумываться находится ли он, к примеру, в разделе про кулисы или уже перешел к разделу про пространство сцены. При этом, важно заметить, что большие оракалы со словами «Пространство» здесь скорее не помогают, а путают, так как сложно понять, где это пространство начинается, а где заканчивается.

Важным способом восприятия объектов на этой выставке является некоторые иммерсивные решения. Они делают визуальное представление более конкретным, что больше погружает зрителя в задумку показа.

Альбом с листалкой — ещё один пусть и не совсем оригинальный, но не менее значительный способ взаимосвязи с посетителем. Здесь действует попытка ещё более предрасположить посетителя к экспозиции.

Освещение в медиа

Выставку «ОбъективНО о музыке» осветили в ВК, Телеграмме, на сайтах многие известные СМИ. Среди них, например: ТАСС, Москваголик, Культурная карта, Московский комсомолец, Аргументы и факты, Journey Art и непосредственно сайт самого музея.

Параллельные программы

В рамках параллельной программы запланированы творческие встречи с фотохудожниками (например, с Алексеем Родченко, Давидом Глорианом и Евгением Евтюховым), экскурсии с гидом музея, концертные программы, мастер классы в рамках цикла «Арт-академия X ОбъективНО о музыке», связанные с искусством фотографии и ее производства.

Зрительское понимание, как итог восприятия выставки

Идея показать мир музыки и ее деятелей через призму фотографии явным образом является привлекательной и любопытной для зрителя и имеет большой потенциал. Восприятие экспозиции благодаря разнообразной визуальной составляющей помогает посетителю поразмыслить над собственными представлениями об изображении действительности с помощью фотографии. Однако, способы показа здесь могут помешать это сделать. Некоторые решения могут попросту спутать зрителя или сбить его с пути таким образом, что после просмотра всей выставки у него сложиться впечатление о неуверенности: всё ли он осмотрел или все же есть какой-то закуток среди большого количества стен разной формы и угловатости, который он просто не увидел.

Но «игра» с такими пространствами в то же время могла быть более интересным приемом, если бы маршрут стал нативнее или появилось бы как можно больше намеков касательно пути следования по разделам выставки.

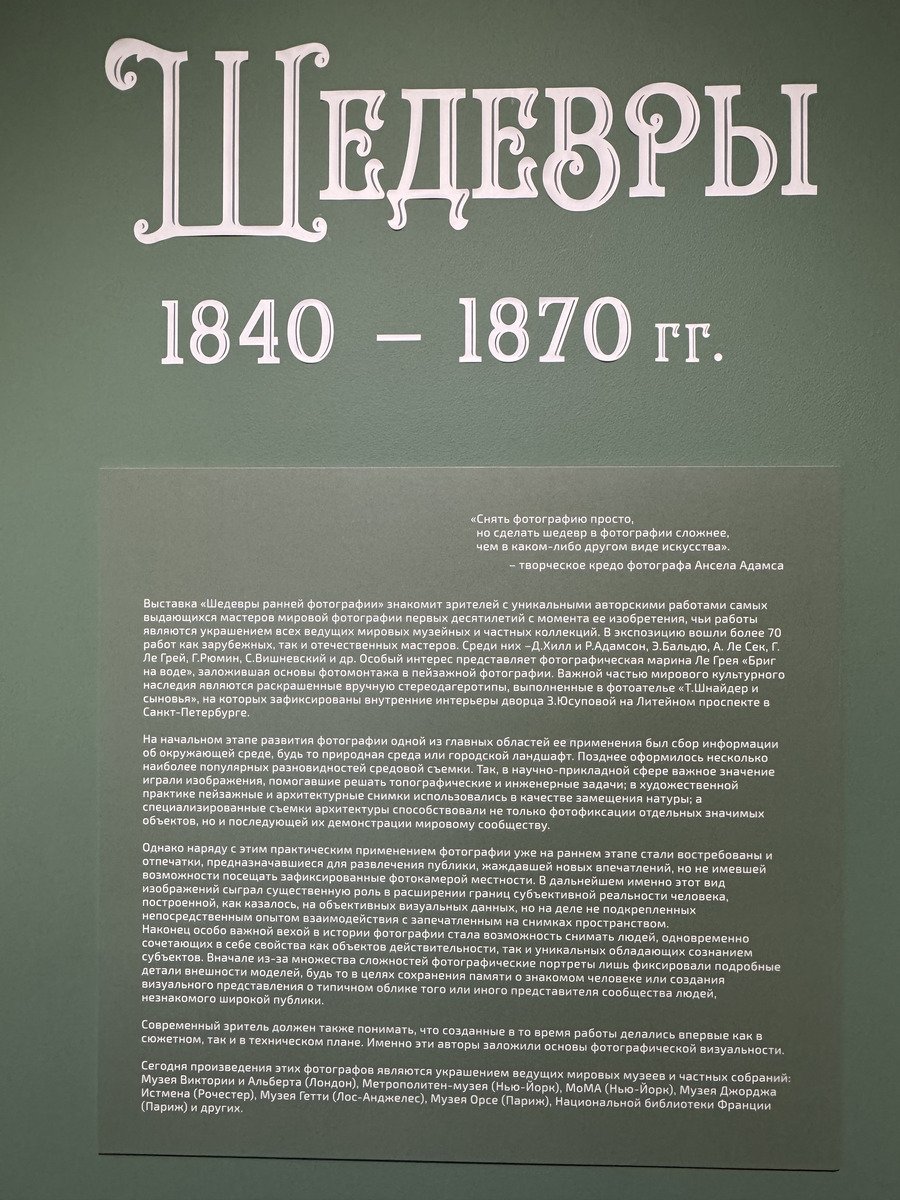

«Шедевры ранней фотографии» в центре визуальной культуры Béton

Данная выставка представлена в центре визуальной культуры Béton. Сама площадка часто используется для экспозиций современной фотографии, лекций, мастер-классов для широкой аудитории.

Проект выставки построен на демонстрации редких и коллекционных произведений пионеров фотографии, позволяющих проследить истоки развития фотографического искусства.

Выставка проходит под кураторством Алексея Логинова.

Первое впечатление и визуальный путь

При первом впечатлении уже складывается ощущение понятности и логичности. Кураторский текст здесь заинтересовывающий и внятный, а все идеи описаны лаконично и доходчиво.

Визуальный нарратив также подчиняется явности и последовательности. При рассмотрении каждого объекта, а затем при переходе к следующему, складывается ощущение целостного рассказа, который зритель читает по очередности и связанности, только уже наглядно.

Все это восприятие в том числе зависит и от выбора пространства, которое само по себе является прямоугольным, и посетитель интуитивно следует по принципу часовой стрелки. Также, важным элементом в восприятии является выбор нежно-зеленого цвета фальшстен. Такой фон не отвлекает зрителя, а дополняет экспозицию, создавая нейтральный фон для просмотра объектов.

Индивидуальный источник света для каждого объекта воспринимается как интересный способ маршрутизации по экспозиции. В нем прослеживается ещё один метод представления зрителю своего задуманного визуального рассказа. Формируется некий световой коридор, следуя по которому, посетитель придет к кульминации рассказа, то есть к четкому и рациональному завершению.

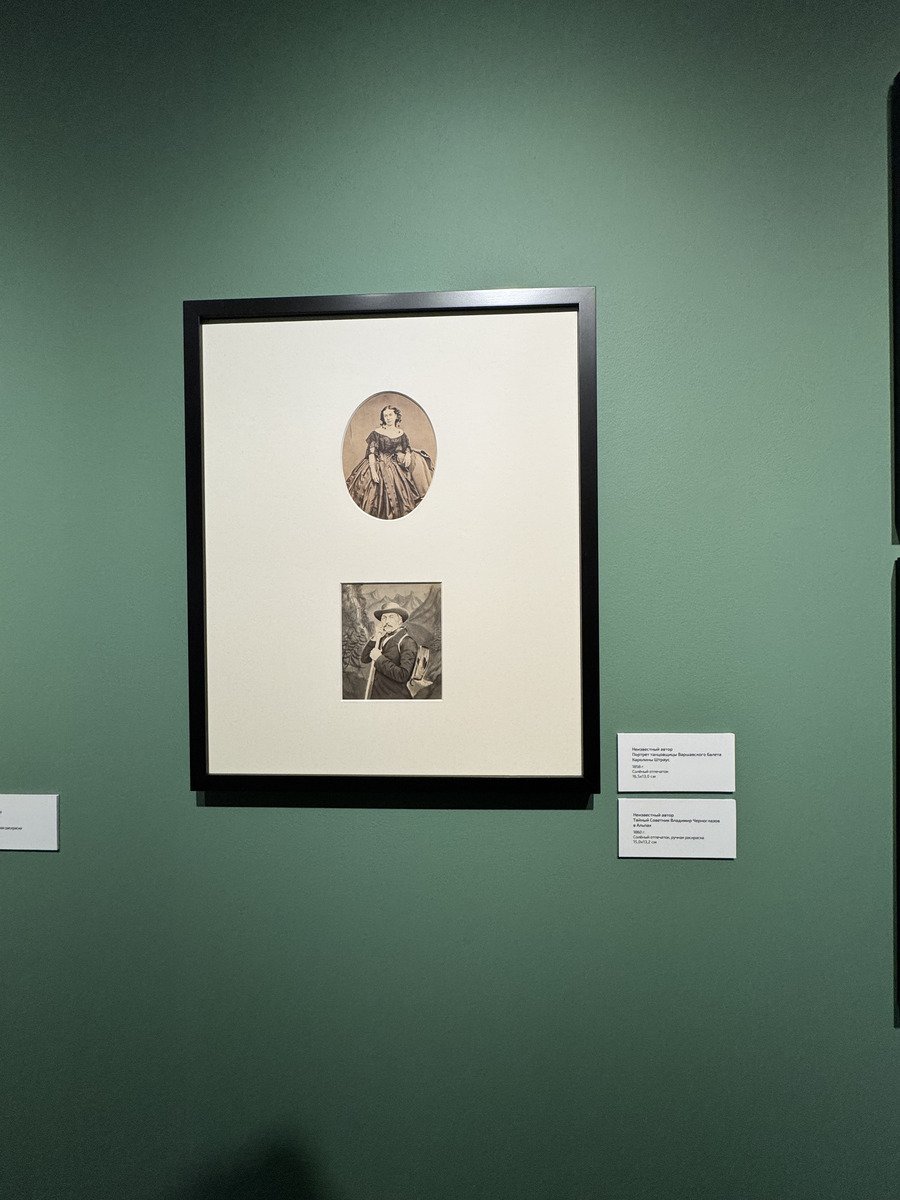

Стоит сказать, что каждому объекту в выставке уделено внимание и в плане этикетажа. Он понятен от верстки до читаемости. И его расположение находится именно в том месте, куда хочет посмотреть зритель после/до просмотра самого объекта. То есть расположение также основано на интуитивном желании посмотреть в определенную точку. Проще говоря, зритель привык к этому, потому что это в некоторой степени похоже на номер страницы в книге.

На примере данного редкого коллекционного объекта видна тщательная проработка к его показу. Свет здесь настроен так, что когда зритель подходит близко и наклоняется перед объектом, то его тень не загораживает объект (как это обычно бывает), а отводится далеко в сторону. При этом есть и другой — рассеянный источник света, который делает ярче всю экспозицию и мелкие ее детали. Также, немаловажную роль здесь играет угол наклона самой панорамы. Он подстроен под разные лучи света и воспринимается как высококачественное целостное изображение.

Мини-разделы относительно фото архитектуры и фото людей не сделаны статичными в плане расположения фотоснимков. Их в меру подвижная развеска имеет некую слабую, но динамику. То же касается и этикетажа.

Свет, как способ измены восприятия

Теперь стоит обратить внимание на более конкретное расположение источников света. В качестве примеров возьмем портретные фотографии. Так как на них чаще всего видны изъяны, неудачные просветки и т. д., потому что сзади черный или другой темный фон, то в качестве решения скрытия этих естественно образовавших от времени деталей и презентации объектов с более эстетической стороны, создатели предложили такой визуальный выход:

Там, где есть возможность показать фото как можно светлее, потому что в нем мало/нет явных глазу изъян, то используется точно направленный, яркий источник света на объект. А там, где эти изъяны есть, на источник света помещен специальный фильтр рассеивания, который позволит сделать сам свет приглушенным и распылённым. Так, объекты однозначно будут хорошо подсвечиваться, но при этом и скроют свои возможные недостатки.

Медийная поддержка

Выставка «Шедевры ранней фотографии» получила значительное освещение во многих СМИ. Среди них: ТАСС, Комсомольская правда, МИР 24, РИА Новости, Москва 24, Вечерняя Москва, Культура.РФ. Также, экспозиция была освещена в сообществах в ВК и Телеграмме центра Béton и на его официальном сайте. В качестве информационных партнеров выступили Радио Культура, Москвич Mag, Сноб, Наше Наследие, The Art Newspaper Russia, KUDAGO, Парнасский пересмешник.

Параллельная программа

В качестве параллельной программы предлагаются экскурсионные туры по выставке.

Тематическая секция

Зрительское понимание, как итог восприятия выставки

Экспозиция представляет собой успешную работу на анализом восприятия фотографий и как итог визуализации этой идеи. Зритель понимает задумку кураторов на протяжении всего своего маршрута. В качестве просмотра всей выставки у зрителя создается единая и структурированная по смыслу картина.

Выводы о проектах «ОбъективНО о музыке» и «Шедевры ранней фотографии»

Обе выставки объединены общей концепцией — отображение реальности через призму фотографического искусства. Первая экспозиция демонстрирует истоки фотографии как искусства, представляя работы периода его зарождения, в то время как вторая демонстрирует более современные, технологически продвинутые методы создания фотографических произведений.

Однако при рассмотрении выставки «ОбъективНО в музыке» зритель хоть и чувствует идею и задумку создания и демонстрации объектов, но не понимает общий нарратив до конца, тем самым оставляя множество вопросов касательно правильного восприятия, связанного с выставкой. Но важно заметить, что для полной доработки проекта можно изменить некоторые детали его презентации и тогда восприятие измениться и в пользу зрителя, и в пользу кураторов.

В отношении выставки «Шедевры ранней фотографии» все складывается гораздо понятнее. Данный проект позволяет посетителю мысленно собрать визуальный ряд так, чтобы в его голове собрались несколько разные идеи в одну общую — то есть в замысел этого визуального показа.

В результате, подход к презентации фотографических работ представляет собой эффективное визуальное решение, демонстрирующее возможности искусства фотографии как инструмента для продуктивного взаимодействия со зрителем. Таким образом, выставки иллюстрируют потенциал фотографии в установлении диалога с посетителем через визуальные образы.