Тетрадь из Нир-Оза

Пролог

Рассвет в Нир-Озе был сменой оттенков серого. Дым уступил место запаху гари, въевшемуся в каждый сантиметр руин. Давид медленно брел меж почерневших стен того, что раньше называлось домом. Теперь от него остались лишь руины. Его форма была в грязи и поте, а сапоги вязли в месиве из пепла и битого стекла.

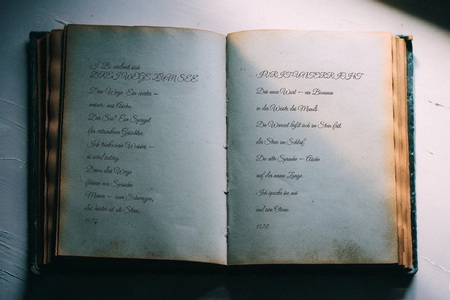

Взгляд солдата ЦАХАЛа зацепился за блеск. Металлический ящик, пробитый осколком, торчал из-под почерневшей балки. Поверхность металла пылала теплом. Внутри лежала тетрадь. Кожаный переплет почернел от жара, края страниц истлели, но блок сшитых листов уцелел.

Пальцы Давида сами потянулись к тетради. Перед глазами поплыли строки на немецком. Но почерк был до боли знаком. Таким подписывались открытки, которые солдат получал на день рождения: «Любящий тебя дед Ицхак». Тихий садовод. Муж его бабушки Иланы. Человек, чье прошлое было закрытой книгой. А теперь Давид держал в руках тетрадь с записями на языке, от которого у его деда всегда болела голова.

Часть 1. Мост

Пауль Целан стоял на мосту Мирабо, вцепившись пальцами в холодный камень парапета. Сена внизу была чёрной и густой, как типографская краска. Она текла, унося обломки дней, несбывшиеся надежды, слова, которые он так и не решился произнести.

Его преследовали тени. Тень матери, расстрелянной в лагере. Тень отца. Тень поэта, вечного страдальца, которым он стал. — Шагни, — стучала мысль в висках. И всё кончится. Никаких больше слов. Никакой боли.

В кармане пальто лежало письмо от Иланы. Последнее. Она писала о запахе хвои и апельсинов в кибуце, о пыли, которая ложится на книги, об уголке, наполненном шумом жизни. «Здесь тебя ждут, Пауль. Здесь мы все с выжженной памятью».

И он внезапно понял, что есть иной путь. Умереть для того мира, который приговорил его к роли вечной жертвы. Сделать так, чтобы Пауль Целан навсегда остался на этом мосту, а из Парижа ушел другой человек.

Он посмотрел на неспокойные воды Сены в последний раз. Решение было принято. Но для воплощения нужен был сообщник. Всего один.

Часть 2. Доктор Ф.

Пауль шёл по ночному Парижу, и ноги сами принесли его к дому на улице Муфтар. Здесь приём вёл доктор Фридрих Вайс — личный психиатр, немец, который посвятил жизнь лечению душевных ран своих пациентов.

Вайс открыл дверь в халате. Перед ним стоял Целан, промокший от ночного тумана, с глазами, которые горели как огни последнего трамвая, что уже держит путь в депо. Доктор всё понял без слов: кризис.

— Я не пришёл на сеанс, доктор. Я пришёл за спасением, — твердо произнёс Пауль с уловимой хрипотцой в голосе. — Вы должны помочь мне исчезнуть. Целан выложил свой безумный план от начала до конца. Вайс слушал, и когда Целан закончил, доктор пошатнулся, словно от удара током. — Нет! Это безумие! Это преступление! Вы втягиваете меня в фальсификацию! Это уголовщина! — Вайс почти кричал, его профессиональное спокойствие рухнуло.

И тогда Целан произнёс слова, которые пронзили доктора насквозь. Он не стал умолять, он стал констатировать, глядя на Вайса пустым, выжженным взглядом: «Вы пытаетесь вылечить во мне вину выжившего. А каково ваше бремя, доктор? Бремя человека, чья нация поставила мою на грань уничтожения. Вы можете спасти не просто поэта, не просто душевнобольного. Вы можете спасти одного еврея от того немца, что сидит внутри него. Это разве не искупление?»

В ту ночь они договорились. Доктор Вайс, с дрожащими от отвращения и страха руками, через свои старые связи достал бесхозное тело в морге Питье-Сальпетриер, которое некогда принадлежало французскому клошару. Труп идеально подошел для инсценировки, рост и телосложение совпадали. Пауль облачил бездыханное тело в своё исподнее, майку алкоголичку, любимый шерстяной костюм, в кармане которого оставил недокуренную пачку Gitanes. Целан снял с безымянного пальца левой руки своё кольцо, и молча надел на палец покойника. Это был самый страшный жест в жизни поэта. Он отдавал смерть другому, чтобы самому получить шанс на жизнь.

Тело выловили ниже по течению лишь спустя двенадцать дней. Лицо было обезображено до неузнаваемости: изъедено рыбами и другими глубинными обитателями Сены. Учитывая историю депрессий и предыдущие попытки самоубийства, никто не усомнился в подлинности трупа. Никто. Пауль Целан был официально объявлен погибшим. Его двойник обрёл вечный покой под именем поэта, в то время как сам поэт уже плыл на корабле в Хайфу.

Часть 3. Ицхак из Нир-Оза

В кибуц Нир-Оз он прибыл осенью 1970-го. Назвался Ицхаком Леви. Новые лица с европейским прошлым и потухшим взглядом здесь не были редкостью, и его молчаливая замкнутость никого не удивила. Местные, не задавая лишних вопросов, приняли его в кибуц — ещё одного, кому нечего вспоминать и некуда возвращаться.

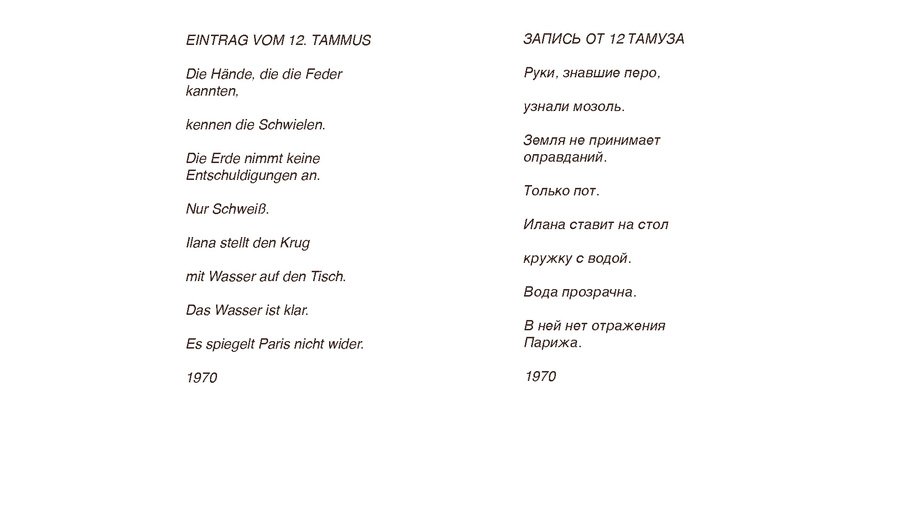

Он работал в саду, сажал оливы. Его руки, привыкшие к перу, с непривычки стирались в кровь о рукоятку лопаты. Физический труд стал для него экзорцизмом. Каждый ком земли, перевернутый лопатой, был шагом прочь от прошлого.

Илана стала его опорой. Она была единственной, кто знал, кем он был. Их любовь, зародившаяся в юности в Черновцах, теперь стала тихим пристанищем. Они почти не говорили о прошлом. Их понимание было безмолвным.

По вечерам Ицхак делал записи в кожаной тетради, на обложке которой было вытеснено его новое имя — «Ицхак Леви».

Ты — берег. Соль на губах — не жжёт. Мы строим дом из камней. Каждый камень — Отрицание той реки. Корень оливы — Мой новый язык.

Он думал и говорил на иврите. Женился на Илане. Вскоре стал отцом. И, наконец, стал своим: не тем, с кем много говорят, но тем, кого уважают за молчаливую твердость.

Иногда по вечерам он смотрел на звезды и вспоминал парижские огни. Но это были воспоминания о другом человеке. О том, кто навсегда остался на мосту Мирабо.

Ицхак из Нир-Оза прожил долгую жизнь и умер во сне в 1995 году. На местном кладбище, под сенью кипарисов, на камне высекли: «Ицхак Леви. Да будет душа его завязана в узле жизни».

Часть 4. Сенсация

Давид передал тетрадь своему командиру, тот — армейскому раввину. «Возможно, дневник моего деда», — сказал солдат, но сам в это слабо верил. Образ тихого садовода Ицхака, его грубые пальцы, в трещинах и земле не вязался с этими истерзанными строчками на немецком.

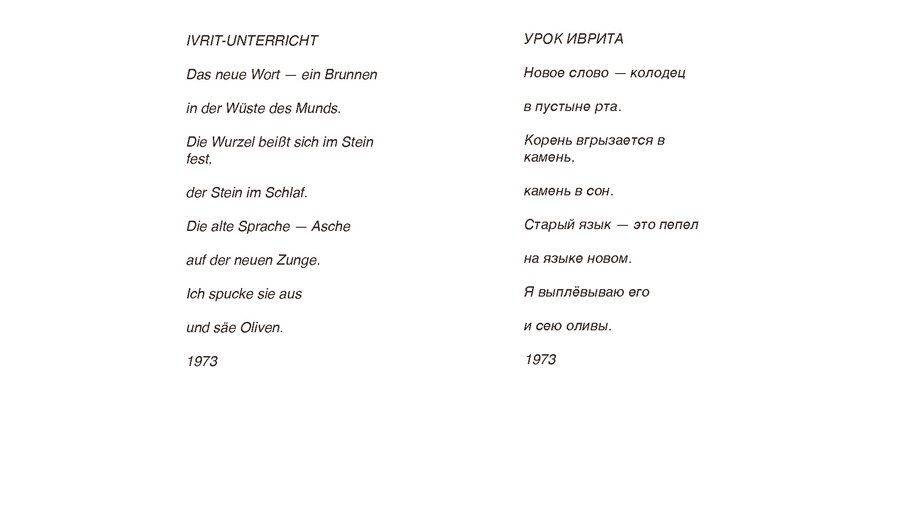

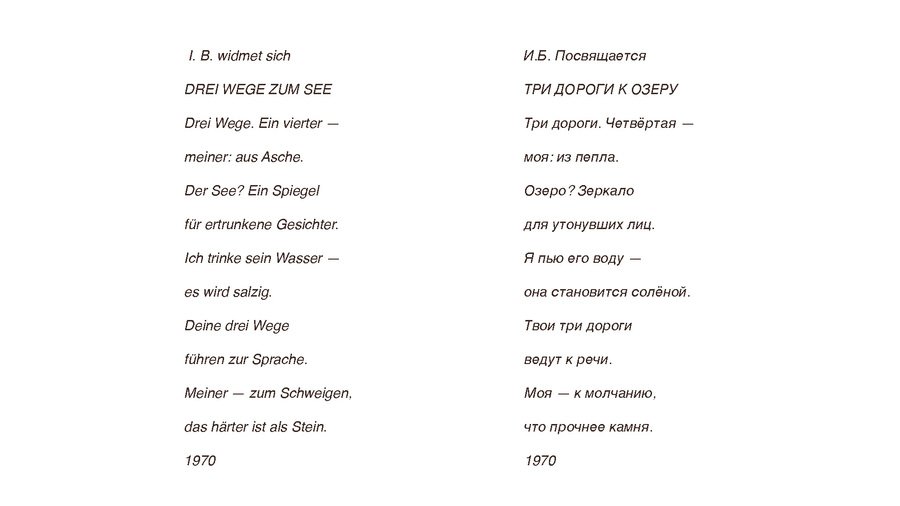

Цепочка привела тетрадь к профессору Лиоре Эйтан, специалисту по немецкой поэзии. Той самой, что двадцать лет назад защищала диссертацию по «Маку и памяти» Целана. Она получила сканы вечером, а на рассвете всё ещё сидела за столом, в очках, сдвинутых на лоб. Это было похоже на разговор с призраком. Тот же сбитый ритм, та же лаконичность, обжигающая, как раскалённый металл. Но в этих текстах не было всепоглощающей «целановской» тьмы.

И повсюду «И.». Загадочная «И.», чей образ был солнцем в этой новой вселенной. Лиора подняла архивные письма. Илана Шмуэли. Поездка в Израиль в 1969-м. Самоубийство.

Когда пришли результаты экспертизы почерка — 98% вероятности, — профессор не удивилась. Она расплакалась. Но не из-за сенсации, а потому что перед ней была самая красивая история спасения, какую она когда-либо читала.

Весть прокатилась по литературному миру. «Величайшая литературная мистификация: Пауль Целан инсценировал самоубийство, чтобы обрести жизнь в Израиле», — кричали заголовки. Книга «Израильская тетрадь: Последние стихи Пауля Целана» стала бестселлером.

Сенсация состоялась бы и без этого, но именно находка из архива доктора Вайса поставила в истории последнюю точку. После его смерти среди бумаг нашли конверт с пометкой: «Вскрыть. Ф.В.». Внутри лежали не клинические отчеты, а несколько страниц от руки, хроника той безумной парижской ночи и короткое письмо. «Вы взяли на себя мою смерть, — обращался к нему Целан, — и дали мне жизнь. Наша тайна». Вайс так и не решился уничтожить эти листы. Он не смог полностью похоронить правду, однако и не раскрыл тайну при жизни.

Израильская тетрадь. П. Целан