Коллаж и живопись в творчестве Анри Матисса

Концепция

Анри Матисс на протяжении всей своей жизни развивался как художник, экспериментируя в рамках своего творчества. Композиции со сложной светотеневой моделировкой постепенно упрощались, превращаясь в работы из плоских заливок чистого цвета, что в дальнейшем и привело художника к технике коллажа.

Матисс — основоположник «рисования ножницами», декупажа. Художник, либо его помощники, окрашивали листы бумаги в различные цвета, из которых позже и составлялись композиции. Формы упростились ещё сильней, некоторые из композиций утратили свою фигуративность.

Так, мнения публики и творца разошлись: зрители считали, что коллаж — отдельный виток творчества Матисса. Сам же художник ставил свои работы, коллаж и живопись, в один ряд, считая их равноценными.

Кто же был прав? Художник, видевший коллаж как следующую ступень своего творческого развития, или публика, разделяющая техники?

Данный спор продолжает быть актуальным и в наши дни, потому что обозначение грани между двумя медиумами, определение их различий — деликатная задача, способная изменить трактовку многих работ. Помимо того, сравнение произведений в разных техниках может дать понять, насколько используемый художником материал влияет на результат. Искусство Анри Матисса является одним из удачных возможных примеров в этом вопросе.

Тема исследования заключается в сравнении коллажных работ Анри Матисса с его же живописными полотнами с целью выявления различий, характерных особенностей. Что осталось неизменным при переходе к другой технике, а что было утрачено? Что привнёс данный творческий эксперимент в искусство Матисса?

Так, ключевой вопрос, что я ставлю перед собой: являются ли художественно равноценными коллажи и живописные полотна Анри Матисса?

Для анализа выбраны более поздние произведения художника, так как Матисс постепенно переходил ко всё большему упрощению по мере своего творческого развития, и, следовательно, работы позднего периода наиболее схожи с коллажами.

Для того, чтобы сравнить работы с разных точек зрения, исследование поделено на главы, каждая из которых посвящена конкретным визуальным составляющим. В первой главе анализируется работа Матисса с формой и силуэтом, вторая глава посвящена цвету и особенностям техник, а третья отведена детализации работ.

Подбор текстовых источников основан на их авторитетности, а также на уникальности изложенной информации. Мною были анализированы как научные статьи искусствоведов, позволившие ознакомиться с произведениями Матисса и узнать их индивидуальные характерные особенности, так и книги, рассказывающие о тонкостях искусства художника.

Таким образом, в своём исследовании мною детально сравниваются две техники, в которых работал Матисс, с целью определить, чем стал коллаж в его искусстве: простым экспериментом или новой ступенью творческого развития?

Глава 1. Силуэт и форма

Силуэт является одним из главнейших изобразительных средств, так как это первое, что считывает зритель при взгляде на работу. Форма объекта содержит максимальное количество информации о нём, в особенности при изображении человека. Аккуратная работа с силуэтом позволяет выразить эмоциональное состояние героя, придать точную характеристику движению. Как видоизменилась работа Матисса с формой при переходе в другой жанр? Рассмотрим на примерах.

При первом взгляде на работы можно сказать, что движение на каждой из них передаётся крайне выразительно и экспрессивно, тела от порыва начинают напоминать собой дугу, изгибаясь в плавных линиях [1]. Однако кажется, что фигуры в работе «Танец» более скованы, нежели героиня декупажа. Такое ощущение может возникать из-за того, что Матисс всё ещё следует принципам анатомии при изображении героев «Танца», их позы реалистичны.

«Синяя обнажённая» же приближается в своём изображении скорее к абстракции, её формы плавны, что позволяет наиболее характерно и чувственно передать движение. Работа с ножницами позволяет художнику не заострять внимание на анатомии, формирование силуэта строится на ощущении.

Такую же закономерность можем пронаблюдать в сравнении с «Лежащей обнажённой». Героиня частично лишена скованности благодаря отходу от правильного анатомического изображения. К примеру, правая рука героини изображается нереалистично, как неровная дуга. Однако силуэт всё ещё имеет острые углы на месте колен и выпирающего ребра.

Возникает ощущение, что в своих коллажных работах Матисс получает возможность полноценно передать плавное движение форм.

Тело героини декупажа свободно строится формой гладкого овала, линии кажутся более натуральными и естественными несмотря на меньшее следование законам традиционного изображения человека.

На данных примерах рассмотрим композиции со взаимодействием двух персонажей. Стоит обратить внимание на изображение метателя ножей на коллаже. Герой превращается в абстрактную геометрическую форму, волну, настолько он схвачен своим движением.

По сравнению с сатиром на живописном полотне, метатель ножей выглядит более динамичным из-за своей нереалистичности. Силуэт сатира на картине не обладает настолько же яркими характерными особенностями, что делает данное полотно менее выразительным. Так, даже при сильном упрощении Матисс добивается в своей коллажной работе большей экспрессивности.

При изображении статичных, закрытых поз упрощение также приводит к повышенной геометричности, что можно увидеть на декупаже с «Синей обнажённой». Части тела героини практически не стыкуются, плавные изгибы сталкиваются с острыми углами в пересечении конечностей, напоминая скорее разрозненные фигуры, чем плавную форму тела. Невозможность работы с мелкими деталями приводит к ощущению некоторой тяжеловесности фигуры, она начинает напоминать монолит или колонну из-за ширины конечностей.

В композиции «Музыка» стоит обратить внимание на плавный контур тел героев, их анатомически правильные, округлые изгибы, что придают силуэтам мягкости. Так, более реалистичные фигуры музыкантов кажутся более нежными и спокойными, нежели «Синяя обнажённая», составленная из простых форм.

Подводя итог, можно сказать, что работа Матисса с силуэтом при переходе в другой жанр изменилась.

С одной стороны, работа с ножницами привнесла элемент неожиданности, некоторые формы свелись к большей геометричности, что добавило силуэтам характерности и экспрессивности. В некоторой степени правила анатомии ограничивали художника при создании живописных полотен. С другой стороны, данная техника не позволяет художнику прорабатывать детали и стыковать сложные формы, что может вызвать ощущение тяжеловесности, на фоне которой мягкие изгибы персонажей полотен выглядят более выигрышно.

Глава 2. Цвет

Можно с уверенностью заявить, что цвет и тон также являются одними из важнейших выразительных средств в искусстве. Цвет — основа того, что создаёт впечатление зрителя о работе. Свои работы Матисс выполнял в разнообразных цветовых гаммах, виртуозно работая как с чистыми, яркими цветами, так и со сложной палитрой и множеством оттенков. Рассмотрим, как переход от работы с масляными красками к коллажам из бумаги повлиял на работу художника со цветом.

Рассмотрим две работы Матисса, в которых художник использовал пятна чистого, яркого цвета как основу композиций. Вне сравнения с другими работами, «Розовая обнажённая» выглядит ярко, броско, розовое пятно кожи героини кажется особенно выразительным на синем фоне. Однако цвета «Розовой обнажённой» начинают казаться грязноватыми, мрачными при сравнении с чистым цветом коллажа «Аполлон».

Коллаж «Аполлон» — яркий и выразительный из-за самой техники. Использование вырезок из бумаги позволяет изолировать цвета друг от друга, оставить их в наиболее чистой, нетронутой форме, что подчёркивается благодаря контрасту с белым фоном.

В живописи такой эффект едва достижим. Краски взаимодействуют, чёрные контуры смешиваются с ярким оттенком тела «Розовой обнажённой», образуя грязный цвет. Масло наносится на холст неравномерно, что создаёт сложный оттенок, не позволяющий достичь такой же чистоты, как в коллаже.

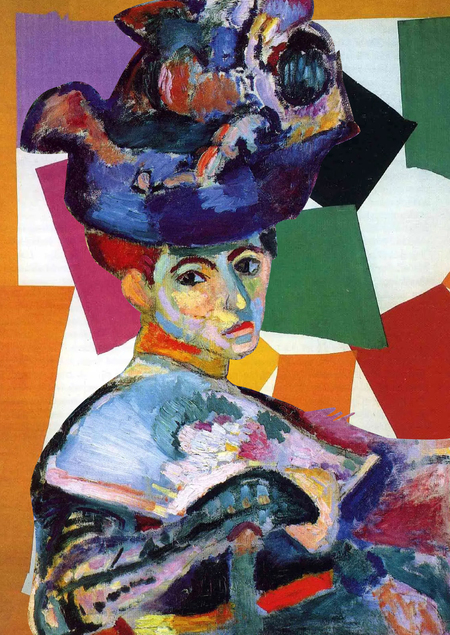

Ещё одним примером влияния смешения цветов могут стать полотно «Женщина в шляпе» и коллаж «Улитка». И в той, и в той работе художник оперирует широким спектром цветов, распределяя их по холсту равномерно. Однако кажется, что в «Улитке» цвета гораздо ярче, насыщеннее. Объективно, это не совсем так, ведь в чёрно-белом варианте можно заметить, что оттенки в работах схожи. Разница лишь в том, что на холсте краски перемешиваются, образуя сложные оттенки.

Отсутствие сложного цвета также может стать недостатком. Художник теряет возможность создания сложных цветовых сочетаний при работе с гаммой простых цветов. «Гармония в красном» — пример деликатного взаимодействия цветов [2]. Композиция бы не сложилась, если бы художник использовал простые цвета. То, как композиция кажется более слабой при использовании чистого цвета видно на примере «Волка», в котором гармоничные цвета не приводят к образованию настолько же крепкой цветовой композиции.

Ещё один недостаток коллажа — техника ограничивает художника в создании светотеневой моделировки предметов, что является следствием невозможности смешения цветов. Это ограничивает перечень доступных художественных средств при работе. Кажется, что это не должно быть проблемой для Матисса, ведь художник и так стремится к рисованию чистыми пятнами цвета, однако, случайное смешение красок даёт сложный оттенок, придающий работе выразительности, чего не происходит в коллаже.

Ещё одно из выразительных средств, утраченных при переходе к коллажу — текстура. Мазки кистью оставляют за собой характерную шероховатость, что видно, например, на работе «Золотая рыбка и палитра». Это добавляет полотну характерности [3]. Некоторые цвета наносятся неровным, полупрозрачным слоем, из-за чего видна подложка — это усложняет цвет. В декупаже такого эффекта добиться нельзя: цвет ложится равномерно. Это ограничивает перечень художественных средств, доступных при работе, что способствует упрощению визуального языка.

Коллаж позволяет Матиссу работать пятнами равномерного, чистого цвета, добиваясь той яркости оттенков, которую сложно достичь в живописи.

Однако палитра ограничивается, и художник отходит от работы со сложными цветами, что визуально упрощает композиции. Из-за невозможности смешения цветов исчезают полутона и светотеневая моделировка, работы лишаются своей текстурности. Так, переход к декупажу способствует упрощению стиля художника, из-за чего утрачивается некоторая характерность, что присутствовала в живописных полотнах.

Глава 3. Детализация

При сравнении композиций из бумаги с живописными полотнами, одной из важных характеристик также является работа с деталями, ведь ножницами гораздо сложнее работать на мелких масштабах, чем кистью. Может показаться, что детали не играют важной роли, однако, это ошибочное суждение. Зачастую, проработка небольших элементов влияет на внешний вид всей работы: повышает узнаваемость предметов, а также позволяет проработать пространство, погружая зрителя в атмосферу. Тем самым, детализация отделяет абстрактное от конкретного.

Как пример, рассмотрим композиции со схожим цветовым строем и расположением форм в пространстве. Сразу становится заметно, что полотно «Фрукты и бронза» гораздо более фигуративное, несмотря на то, что фрукты — не более чем пятна чистого цвета поверх драпировки [7]. Фигуры в «Аппликации» же не собираются в натюрморт, декупаж лишается ощущения пространства. Также исчезают небольшие детали, такие как контуры, делящие формы на части и повышающие узнаваемость предметов, что также уводит коллаж ближе к абстракции. Так, «Аппликация» больше напоминает собой декоративную композицию, нежели фигуративную.

Однако, не все коллажные работы теряют свою фигуративность. Можно сказать, что декупажи Матисса находятся на спектре от абстрактного до конкретного, пока, в свою очередь, живописные полотна исключельно придерживаются фигуративности. К примеру, на коллаже «Икар» угадывается человеческий силуэт, но преобладает неясность форм, чему способствует абстрактный фон и отсутствие уточняющих деталей. Данная абстрактность становится особенно очевидна при сравнении с любым живописным портретом, например, работой «Фатьма II».

Какие-то работы и вовсе становятся сугубо декоративными. Несмотря на то, что в них утрачивается фигуративность, похожие работы также являются ценными примерами творчества Матисса. Коллаж позволяет художнику поработать с узорами и формами. В данном случае, понимание сюжета или узнавание форм зрителем не является первостепенной задачей, поэтому в рамках своей задумки художник работает в наиболее подходящей технике.

В рамках анализа деталей, можем сделать шаг назад от сравнения абстрактного и фигуративного и обратиться к тому, как ещё детали влияют на итоговый вид работы. На примере двух многофигурных композиций рассмотрим работу художника с фоном. В работе «Королевская печаль» художник стремится уточнить фон благодаря наложению прямоугольников синего и розового цвета, однако, пейзаж на втором плане остаётся абстрактен. Отсутствие проработки фона приводит к тому, что изображение выглядит плоскостным.

Полотно «Разговор» также лишено светотеневой моделировки и сделано на основе набора цветовых пятен. Однако, в данной работе присутствует более подробная проработка фона, в основном из-за уточнения деталей на фоне. Разница крупностей указывает, что предметы находятся на дальнем плане, что создаёт ощущение перспективы. В коллаже же практически отсутствует возможность работы с мелкими деталями, что и приводит к плоскостности.

Важность проработки деталей также видна в изображении человека. В коллаже фигура сводится к силуэту, форме, что лишает её узнаваемости. При изображении человека на живописном полотне художник способен уточнить элементы одежды, черты лица, что способствует выразительности. В декупаже человек становится обезличен.

При переходе к коллажу, многие из работ художника утрачивают свою фигуративность, частично или полностью.

Изображения становятся плоскостными, в некоторых случаях и вовсе граничат с декоративными. Портреты лишаются своей узнаваемости, становясь обезличенными силуэтами, а предметы превращаются в геометрические фигуры.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что декупаж становится отдельной ветвью развития творчества Матисса. Особенности техники открывают художнику возможности к новым экспериментам в творчестве, однако приводят к утрате некоторых из особенностей масляной живописи. Невозможно однозначно оценить переход художника к другой технике.

Декупаж — творческий эксперимент Матисса, и работы, выполненные в этой технике, не могут стать равнозначными живописным полотнам.

Главное из художественных приобретений Матисса при работе с коллажами — появление характерных, динамичных силуэтов, некоторые из которых превращаются в геометричную форму. Ясно ощущается отход художника от норм классической живописи благодаря невозможности прорабатывать детали и меньшему контролю над инструментом (ножницами).

Другая из находок художника — возможность работы с пятнами чистого цвета. По работам Матисса, предшествующим переходу к коллажу, можно заметить эксперименты с заливками цветом. Однако из-за особенностей техники художник не мог добиться однородности пятен краски и яркости цвета. Эти проблемы и решил коллаж.

Матисс также смог попробовать себя в декоративном искусстве, составляя узоры и паттерны из абстрактных форм, что ранее практически не встречалось в его творчестве.

Но коллаж также лишил Матисса некоторых художественных средств. К примеру, невозможность работы с мелкими деталями привела к обезличенности портретов, некоторые из силуэтов стали более тяжёлыми из-за невозможности аккуратно стыковать формы между собой. Смешивание цветов и светотеневая моделировка также недоступны при работе в коллаже, что визуально упростило многие коллажи. С этим пришла невозможность изображения перспективы, многие объекты потеряли свою узнаваемость.

Таким образом, работа с ножницами привела художнику к ряду нестандартных для классической живописи творческих решений, неповторимых при письме маслом. Так и работа с краской обладает рядом специфических черт, которые невозможно воссоздать в коллаже.

The Dance by Henri Matisse [Электронный ресурс] // Henri Matisse. URL: https://www.henrimatisse.org/the-dance.jsp (дата обращения: 08.05.2025)

Анри Матисс [Электронный ресурс] // Эрмитажная Академия. URL: https://edu.hermitage.ru/catalogs/1419972136/themes/1419972265/article/1419972902 (дата обращения: 08.05.2025)

Jane Steinberg. Matisse and the Boundary Between Art and Decoration, 2009. — 56 с.

Малышева А. А. Абстрактное и конкретное в работах Анри Матисса 1913–1917 годов // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. 2021. № 59. С. 114—121.

Бахадиров Н. Ш. Французская живопись XIX–XX вв. Анри Матисс // Экономика и социум. 2025. № 1-1 (128). С. 395—398.

Асалханова М. В. Коллаж как искусство: техника, история, художники // Царскосельские чтения. 2014. №XVIII. С. 161—164.

Фрукты и бронза [Электронный ресурс] // Artefact. URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/frukty-i-bronza (дата обращения: 08.05.2025)

Henri Matisse. The cut-outs [Электронный ресурс] // The Museum of Modern Art. URL: https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2014/matisse/the-cut-outs.html (дата обращения: 08.05.2025)

Нимфа и сатир [Электронный ресурс] // Artefact. URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/nimfa-i-satir (дата обращения: 08.05.2025)

Анри Матисс [Электронный ресурс] // Gallerix. URL: https://gallerix.ru/storeroom/1258822127/ (дата обращения: 08.05.2025).

Анри Матисс. В технике декупаж [Электронный ресурс] // Артхив. URL: https://arthive.com/ru/henrimatisse/works/technique:decoupage (дата обращения: 08.05.2025).

Анри Матисс [Электронный ресурс] // Artefact. URL: https://ar.culture.ru/ru/person/anri-matiss#3 (дата обращения: 08.05.2025).

Анри Матисс. Произведения [Электронный ресурс] // Артхив. URL: https://arthive.com/ru/henrimatisse/works (дата обращения: 08.05.2025).

Матисс, Анри — Танец (1910) [Электронный ресурс] // Gallerix. URL: https://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution/pic/glrx-867105511 (дата обращения: 08.05.2025).