Эволюция геометрической формы в живописи Любови Поповой

Рубрикатор: (1) Концепция (2) Неопримитивизм и фовизм (3) Кубофутуризм и Франция (4) Пластическая живопись (5) Живописная архитектоника (6) Заключение

—— Концепция ——

Конец XIX века в истории России и мира стал переломным моментом для дальнейшего развития искусства. Прежние художественные устои переставали работать, а общество остро нуждалось в новом взгляде на искусство. Новое поколение художников не принимало традиционных правил и стремилось выработать собственный радикальный художественный язык. На этом фундаменте протеста и отрицания сложившихся норм и устоев рождается авангард.

Особый интерес в этом контексте для меня представляет феномен русского авангарда — направления, которое развивалось в условиях цензуры, социальных и культурных потрясений начала XX века. Парадоксальным образом это искусство, будучи абсолютно непонятным для массового зрителя своего времени, опиралось на простые и узнаваемые источники: народные промыслы, фольклор, иконопись, детские рисунки. Именно в этом синтезе примитивного и новаторского, традиционного и революционного я вижу уникальность русского авангарда, отличающего его от западноевропейских художественных движений.

Ключевой вопрос исследования — как менялась геометрическая форма в живописи Любови Поповой на разных этапах её творческого пути и в чём заключается уникальность этого процесса в контексте русского авангарда и в сравнении с французским кубизмом.

Фокусом моего исследования становится личность Любови Поповой — художницы, чьё творческое развитие, на мой взгляд, отражает все ключевые этапы становления русского авангарда. Её путь охватывает множество направлений — от нео-примитивизма и фовизма до кубофутуризма, пластической живописи, живописной архитектоники и пространственно-силовых построений. Через анализ её работ я хочу показать, как в живописи Поповой последовательно развивалась геометрическая форма — от упрощённых народных мотивов к сложным пластическим композициям, в которых форма становится не просто средством изображения, а инструментом построения нового пространства на холсте.

В рамках исследования я также буду обращаться к произведениям европейских художников, а также русских художников, чтобы определить различия между, на первый взгляд, схожими художественными приёмами и подходами. Методы исследования включают в себя анализ станковой живописи Любови Поповой, созданных в период с 1908 по 1918 годы.

—— Неопримитивизм и фовизм ——

Ранний этап творчества Любови Поповой (1908–1911) можно отнести к направлению неопримитивизма. В этот период художница активно работает с натуры, что в дальнейшем станет нетипичным для большинства представителей русского авангарда, стремившихся уйти от натурализма и воспроизведения реальности.

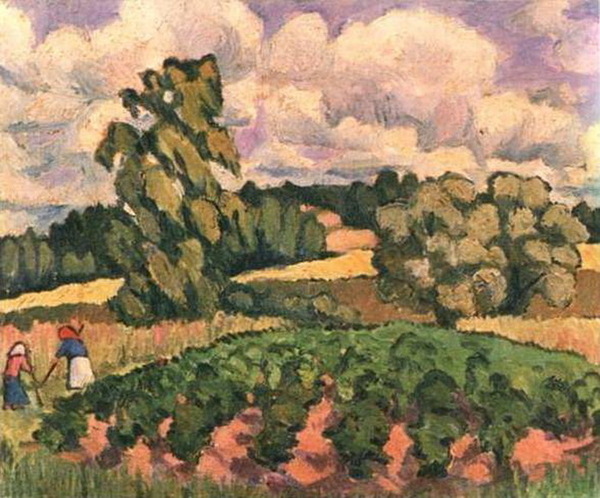

(слева) Пейзаж. Этюд (Баба с гусями), начало 1910-х, Любовь Попова (справа) Без названия, 1910, Любовь Попова

Эти этюды показывают интерес Поповой к работе с натурой, довольно реалистичному отражению окружающего мира, которое передается через обобщённые, почти наивные формы и активную работу с цветом.

(слева) Натюрморт, 1908, Любовь Попова (справа) Пейзаж с женскими фигурами, 1908, Любовь Попова

На этих картинах можно увидеть характерные для неопримитивизма черты: плоскость, упрощённую форму, а также декоративную игру цвета, которая будет присуща фовизму. Эти работы являются первым шагом не к точной передаче реальности в том виде, который видит человеческий глаз, а к поиску пластического языка, способного выразить общее настроение, ритм, передать уникальное представление художника.

В этот же период Попова, как и её современники — Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, — обращается к источникам народного и архаического искусства.

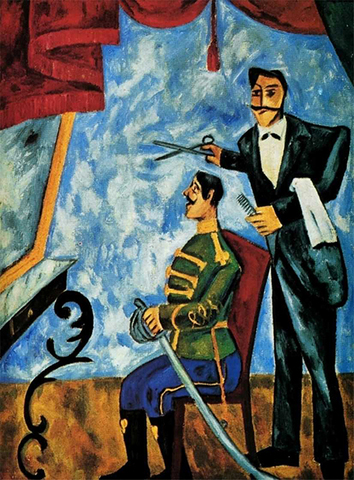

(слева) Офицерский парикмахер, 1908, Михаил Ларионов (справа) Раскольник и цирюльник, 1770-е, Лубок, Анонимный автор

В работе «Офицерский парикмахер» Ларионова ярко прослеживается влияние народного лубка, с его примитивностью как в сюжете, так и художественных приемах, цветах и работе в одной плоскости. При этом в отличие от большинства художников этого круга, Попова воспринимает неопримитивизм скорее как отправную точку для дальнейшего творчества. Уже в этих ранних работах заметно, что её внимание сосредоточено не столько на наивной декоративности, сколько на построении живописного пространства и ритма, что станет особенно значимо в последующих кубофутуристических композициях.

(слева) Сбор яблок, 1908, Наталья Гончарова (справа) Хоровод, 1700-1800, лубок — анонимный автор

Или, например, в работе Натальи Гончаровой «Сбор яблок» мы можем видеть довольно привычный для народного творчества мотив — сцена сбора урожая. Все фигуры здесь лишены объёма и расположены в одной плоскости, что также отсылает к лубочному искусству и иконописи. Цвета картины тоже напоминают традиционные: яркий розовый на контрасте с зелёным усиливает декоративность и плоскостность изображения. Сравнивая эту работу с лубочным «Хороводом», можно заметить, как Гончарова использует эти визуальные приёмы народного искусства не просто как украшение, а как основу для формирования нового художественного языка.

После поездки в Италию, где Любовь Попова брала частные уроки живописи, а также после знакомства с коллекциями Щукина и Морозова, в которых на тот момент уже были представлены работы Сезанна, Ван Гога и Матисса, в её творчестве начинает проявляться влияние фовизма с его чистыми цветами. Одним из примеров такого влияния можно назвать работу «Яблоки и драпировки». При этом мы все также видим угловатые формы и построение форм через работу с контрастными геометричными цветовыми пятнами без дополнительной детальной проработки.

Таким образом можно сказать, что отправной точкой для исследовании геометрии в станковой живописи Любови Поповой становится наивная плоскостная геометрия без излишней детализации форм.

(слева) Яблоки и драпировки, 1911–1912, Любовь Попова

—— Кубофутуризм и Франция ——

В 1912 году Любовь Попова уезжает в Париж, где начинается новый этап ее творчества. Ее учителями становятся Ле Фоконье и Жан Метценже — французские художники-кубисты. Первые работы Поповой, созданные во время и сразу после освоения принципов французской школы, демонстрируют очевидное сходство с аналитическим кубизмом, который активно развивается во в эти годы.

(слева) Кирпичный завод в Тортосе, 1909, Пабло Пикассо (справа) Городской пейзаж с трубой, около 1912, Любовь Попова

Мне кажется, одним из таких примеров можно назвать «Городской пейзаж с трубой» — набросок, в котором Попова пробует применить кубистический метод к изображению городского пейзажа. На мой взгляд, это произведение во многом напоминает композицию картины «Кирпичный завод в Тортосе» Пабло Пикассо. В обеих работах художники отказываются от академически верной перспективы, сводя городские виды к геометрическим формам.

Архитектурные элементы — это, по сути, наборы многоугольников, схематичных и упрощённых. В случае с Пикассо композиция усложняется игрой с цветом, добавляющей дополнительную фактурность и объем картине. В наброске Поповой аналогичную роль играет штриховка, позволяющая усилить ощущение объёмности.

На мой взгляд, важной деталью здесь являются расположенные на первом плане деревья. У Поповой это не раскидистые кроны, привычные для традиционного пейзажа, а окружности, разделённые на геометрические секции. В то же время на картине Пикассо деревья проработаны более детально, сохраняя связь с реальными очертаниями, но оставаясь при этом частью геометрической структуры картины. Эти работы показывают как кубистический подход позволяет художникам переосмыслять пространство и разрушать привычные зрительные схемы, предлагая новую систему восприятия реальности через плоскость, форму и ритм, передавая привычные силуэты через использование плоских геометрических фигур.

(слева) Без названия (Сидящая обнаженная. Эскиз), 1913, Любовь Попова (центр) Сидящая обнаженная, 1914-1915, Любовь Попова (справа) Обнаженная, 1914, Любовь Попова

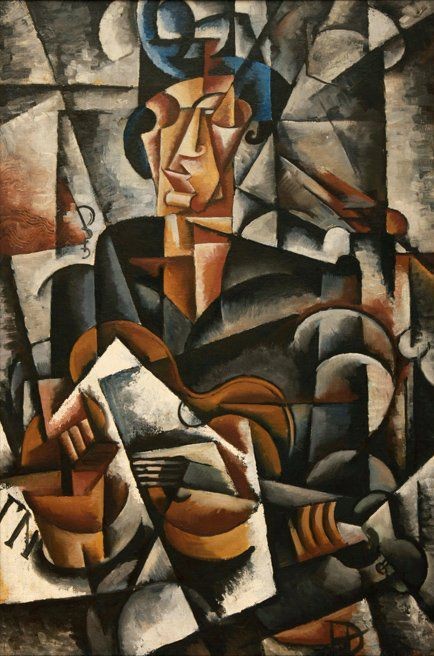

Эти работы Поповой, созданные в 1913–1915 годах показывают ещё более очевидное сближение с приёмами французского кубизма, в первую очередь с живописью Пабло Пикассо и Жоржа Брака. На смену бытовым и пейзажным мотивам приходят сложные композиции, в которых художница начинает анализировать человеческий силуэт с помощью геометрических форм. Этот особый интерес к человеческой фигуре и ее анализу подтверждается большим количеством сохранившихся набросков и дальнейшими работами автора. Геометрия здесь становится способом осмыслить человеческое тело и возможностью передать все его грани через достаточно простые формы.

Таким образом, если ранняя живопись Поповой исследовала форму через цвет и обобщение, то после возвращения из Парижа, геометрия становится инструментом анализа и конструирования.

Отправной точкой для исследования геометрии в станковой живописи Любови Поповой стала наивная плоскостная геометрия её ранних неопримитивистских работ. На этом этапе форма строилась на основе простых контуров и локальных цветовых пятнах, без детальной проработки или проработки объёма.

(слева) Натурщица. Этюд, 1913, Любовь Попова (справа) фрагменты Натурщица. Этюд, 1913, Любовь Попова

После обучения в Париже и освоении французской школы кубизма, геометрия в живописи Поповой эволюционирует. Простая форма уступает место структурированному разложению фигуры на плоскости, формируется новый язык, в котором появляется большое количество объемных геометрических элементов, которые начинают пересекаться и взаимодействовать между собой. Силуэты, за счет пересечения геометрических фигур как будто в разных плоскостях, — получают объем, а цвет становится самостоятельной единицей работы, помогая добавлять особый характер геометрическим фигурам. Композиция перестаёт быть просто плоским изображением натюрморта и становится моделью фигуры, изображенной на плоскости холста.

(слева) Мужчина с гитарой, 1911, Пабло Пикассо (справа) Моя прекрасная. Женщина с гитарой, 1911–1912, Пабло Пикассо

При этом, при всей внешней схожести с кубистическими композициями Пикассо, например, «Мужчина с гитарой» или «Моя прекрасная. Женщина с гитарой», — где форма разобрана на монохромные сформы, Попова выбирает иной путь. В её работах этого времени усиливается цветовая динамика, появляются насыщенные цветовые акценты, которые становятся самостоятельным элементом композиции.

Таким образом, если в картинах Пикассо цвет играет второстепенную роль, уступая место структуре формы, то в живописи Поповой цвет и форма начинают взаимодействовать на равных, в совокупности создавая ощущение движения внутри композиции и усиливая друг-друга.

Эти различия позволяют говорить о формировании собственного подхода к кубофутуризму, в котором привычный французским художникам анализ сочетается с русской эмоциональностью.

Большой и важной частью творчества Любови Поповой становится анализ формы музыкальных инструментов, прежде всего — гитары и скрипки.

В работе «Дама с гитарой» мы ещё видим силуэт фигуры с музыкальным инструментом в руках, но композиция строится уже по законам аналитического кубизма. И фигура, и гитара здесь раскладываются на множество граней, расположенных на холсте, что делает образы менее читаемыми, а иногда почти неузнаваемыми.

Гитара здесь — совокупность пересекающихся между собой в разных плоскостях геометрических форм, что создаёт целостный образ предмета с разных сторон, но размывая привычные очертания фигуры. Так же важно отметить работу с цветом: вместе с приглушёнными серыми и коричневыми цветами, характерными для картин Пикассо, Попова добавляет акцентный синий.

(слева) Дама с гитарой, 1914, Любовь Попова

Скрипка, 1915, Любовь Попова

В более поздней работе «Скрипка» Попова ещё дальше отходит от визуально точной передачи формы, оставляя лишь силуэт музыкального инструмента. Композиция здесь более абстрактная, а пространство картины становится объемным за счёт наслоения множества плоскостей и абстрактных форм друг на друга. Особое внимание хочется уделить появившимся на картине буквам.

(слева) фрагмент Скрипка, 1915, Любовь Попова

Изображение музыкальных инструментов — характерная черта также и европейских художников того времени.

Например, Пикассо немного раньше пишет картину «мужчина с гитарой», где мы также можем наблюдать едва узнаваемый силуэт человека, созданный с помощью наслоения большого количества геометрических форм, пересекающихся под разными углами в разных плоскостях. Отличить силуэт гитары от человека позволяет добавление светлых цветовых элементов. Если верхняя половина человека и фона на картине написаны темными, глубокими, иногда почти черным цветами, то силуэт гитары светлый, в некоторых местах почти белого цвета. Сам музыкальный инструмент также отображен лишь формально и состоит из фигур в разных плоскостях.

(слева) Мужчина с гитарой, 1911, Пабло Пикассо (справа) Дама с гитарой, 1914, Любовь Попова

Сравнивая эту работу Пикассо и музыкальные инструменты кисти Любови Поповой, можно заметить большое количество сходств: темная, приглушенная цветовая гамма, отсутствие четких силуэтов главных фигур картины, использование геометрии как основного способа передачи формы и пересечение плоскостей для создания объема картины. Но при этом есть и весомые отличия в живописи этих художников: Попова использует яркие цветовые акценты для дополнительной передачи объема и обозначения предмета, в то время как Пикассо продолжает работу исключительно в приглушенной гамме, лишь изредка используя светлые цвета для дополнительного контраста.

Таким образом можно сказать, что кубизм Поповой имеет сходства с работами французских мастеров, но при этом имеет свои уникальные особенности, дающие еще большие возможности для работы с формой и отражения беспредметного.

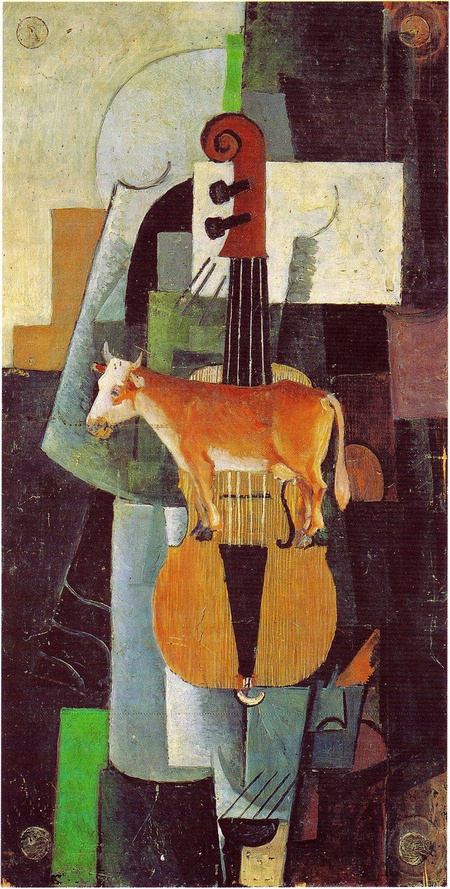

Среди русских авангардистов образы музыкальных инструментов также встречаются достаточно часто, но говоря о художниках-авангардистах невозможно не упомянуть работы Казимира Малевича.

(слева) Корова и скрипка, 1913, Казимир Малевич (справа) Музыкальный инструмент, 1913, Казимир Малевич

Особенно интересны мне две его работы 1913 года — «Корова и скрипка» и «Музыкальный инструмент». Обе картины относятся к периоду, когда Малевич осваивает кубофутуризм, но довольно сильно отличаются друг от друга. В работе «Корова и скрипка» на первом плане мы видим достаточно узнаваемый силуэт коровы, который заметно отличается от геометрического фона, построенного из плоских цветных форм, характерных для кубизма. Несмотря на то, что предметы на картине расположены перекрывая и накалываясь друг на друга, композиция не создаёт ощущение объёмности, который мы наблюдаем, например, в работе Поповой «Скрипка», где предметы, пересекаясь, формируют многослойное объемное пространство.

(слева, центр) фрагменты Корова и скрипка, 1913, Казимир Малевич (справа) фрагмент Дама с гитарой, 1914, Любовь Попова

Работа Малевича отличается и по цветовой палитре. В отличие от приглушенной гаммы Пикассо и ярких акцентных цветовых решений Поповой, Малевич делает реалистичную передачу света и тени на теле коровы. В то же время на картине появляются два ярко-зелёных акцентных пятна, которые похожи на те, что мы видим в работах Поповой, например, с её синим пятном в «Даме с гитарой». При этом на картине «Музыкальный инструмент» Малевича мы уже не видим привычные формы предметов, она состоит изи геометрических фигур накалывающихся и пересекающих друг-друга. Цветовая палитра совмещает в себе монохромные приглушенные цвета и яркий желтый, но Малевич не создаёт то ощущение глубины и объёма, которое мы видим на картинах Поповой.

Таким образом, сравнивая кубофутуристические работы Любови Поповой с работами её современников — как французских кубистов, так и русских авангардистов, можно говорить о том, что девушка имела свои особенные черты, отличающие ее как от европейских художников, так и русских авангардистов.

В отличие от Пикассо, который сосредотачивается на монохромном аналитическом разложении формы и позже использует коллажную технику, Попова развивает живописный подход, при котором и цвет, и геометрия работают вместе, дополняя и усилия друг друга. В отличие от Казимира Малевича, который либо сохраняет предметность (как в «Корове и скрипке»), либо переходит к плоскостной абстракции (как в «Музыкальном инструменте»), Попова фокусируется на объёмных композициях, в которых пересечение плоскостей формирует новые объемы и формы.

—— Пластическая живопись ——

В 1915 году Любовь Попова делает ещё один важный шаг в своём своем художественном развитии — она начинает добавлять в свои живописные работы новые текстуры и фактуры, характерные для коллажной техники, активно применявшейся в то время в европейском авангарде.

(слева) Портрет дамы, 1915, Любовь Попова (справа) Кувшин на столе, 1915, Любовь Попова

Теперь объём в её картинах создаётся не только за счёт живописных приёмов, но и физически — с помощью включения в композицию по-прежнему геометрических, но уже объёмных фигур с помощью таких материалов как папье-маше, гипс и фанера. Во время 1 мировой, фанера становится основным холстом Поповой и в работах: «Портрет дамы» и «Кувшин на столе» мы видим, что грубая поверхность не перекрывается, а, наоборот, становится частью картины, добавляя фактуру. В работе «Портрет дамы» геометрические фигуры являются основой визуальных образов, как и в работах, которые рассматривались ранее, но здесь они получают и физический объем, выходя за границы плоскости холста. В работе по-прежнему сохраняются яркие цвета и оттенки. Работа «Кувшин на столе» является одной из моих любимых картин, написанных Поповой.

Здесь сочетаются привычная для Пикассо приглушенная цветовая гамма, плоские, как будто не имеющие объема фигуры на фоне, но при этом центральный объект картины — объемный образ кувшина, состоящий из множества граней и геометрических фигур, переплетенных и соединяющихся друг с другом.

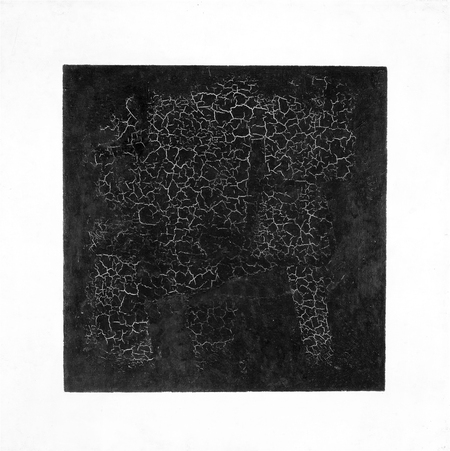

(слева) Контррельеф, 1914, Владимир Татлин (справа) Чёрный супрематический квадрат, 1915, Казимир Малевич

В это время Попова посещает Мастерскую Татлина, который также работает все с той же геометрией и с похожими техниками, но исключает из них холст, собирая объемные конструкции из разных материалов, в отличии от Поповой, которая оставаясь в плоскости холста, добавляя физические объемы. Противоположную позицию занимает Казимир Малевич, который в это же время создаёт «Чёрный квадрат» и супрематические композиции, полностью отказываясь от объёма и фактуры в своих работах. Его картины — беспредметная живопись, состоящая из плоских геометрических фигур, лишённых физического рельефа и визуального объема, в отличии от тех работ, которые Попова создает в это время.

(слева) Портрет девочки, конец 1900-х, Любовь Попова (центр) Портрет девочки на печке, около 1909, Любовь Попова (справа) Путешественница, 1915 г, Любовь Попова

В этот же период Попова пишет серию кубизированных портретов, в которых, в отличии от ее ранних работ, уже нет той схожести визуального образа на холсте с привычным человеческому глазу образу фигуры. Например, в работе «Путешественница» мы видим почти не складывающийся в единую фигуру и даже силуэт, набор геометрических фигур. Геометрия на этом этапе живописи становится переходным этапом, что потом Любовь назовет «живописной архитектоникой».

—— Живописная архитектоника ——

В работах 1916–1918 годов она окончательно отказывается от узнаваемых сюжетов и предметного мира, больше к нему не возвращаясь, полностью сосредотачиваясь на плоских геометрических формах.

После периода пластической живописи творчество Любови Поповой выходит на финальный этап — живописную архитектонику. В это время художница активно работает в объединении «Супремус» под руководством Казимира Малевича, что позволяет говорить о прямом влиянии супрематизма на этот период ее творчества. Но, как мне кажется, Попова сохраняет собственный подход, отличающий её от Малевича и других участников движения.

Живописная архитектоника. Красное с синим, 1918, Любовь Попова

Если в предыдущих беспредметных композициях ещё сохранялись ассоциации с реальными предметами, разобранными на грани и плоскости, то в живописных архитектониках Попова создает абстрактные композиции, в которых форма живёт собственной жизнью, не напоминая больше об объектах реального мира.

Одной из ключевых работ этого периода является «Живописная архитектоника. Красное с синим». В этой композиции особенно заметен переход от анализа предметной формы к использованию геометрических фигур как самостоятельных. Мы видим плоские фигуры разных форм, которые пересекаются и накладываются друг на друга, образуя новые формы. Работа с цветом здесь сохраняет свою прежнюю значимость: приглушённые и насыщенные оттенки взаимодействуют друг с другом. В некоторых местах краска ложится так, что фигуры как будто растворяются друг в друге, это добавляет картине многослойность. При этом Попова остаётся верна ярким акценым цветам — насыщенному красному, синему, жёлтому.

Конструкция складывающаяся и разбирающаяся. 2-й вариант, 1918, Алексндр Родченко

В отличие от своих современников, например, Александра Родченко, который в эти годы начинает создавать трёхмерные конструкции, выходящие за пределы холста в буквальном смысле, Попова остаётся в рамках плоскости холста. Но именно она и становится способом построения скульптурных объектов.

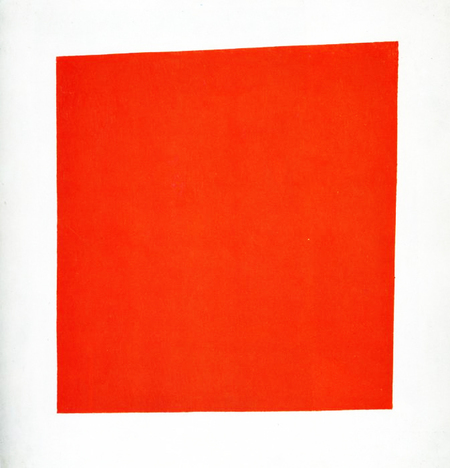

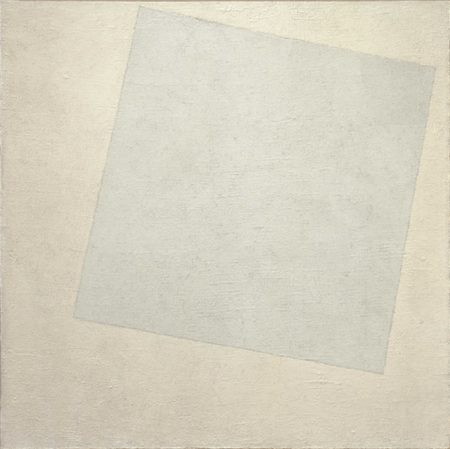

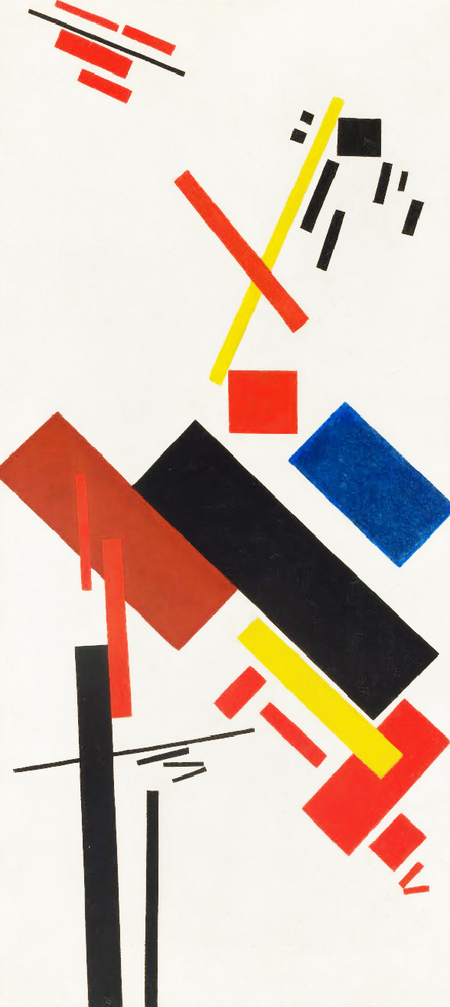

(слева) Красный квадрат, 1915, Казимир Малевич (справа) Белое на белом, 1917-1918, Казимир Малевич

(слева) Строящийся дом, 1915-1916, Казимир Малевич (справа) Супрематическая композиция, 1917, Казимир Малевич

Также важно здесь упомянуть о Малевиче, который в это время продолжает развивать свои супрематические композиции. Но его работы в большей степени — про статику, в которой формы существуют отдельно друг от друга, например «Красный квадрат», «Супрематическая композиция». Попова, напротив, создаёт динамические композиции, в которых формы как будто взаимодействуют друг с другом внутри холста.

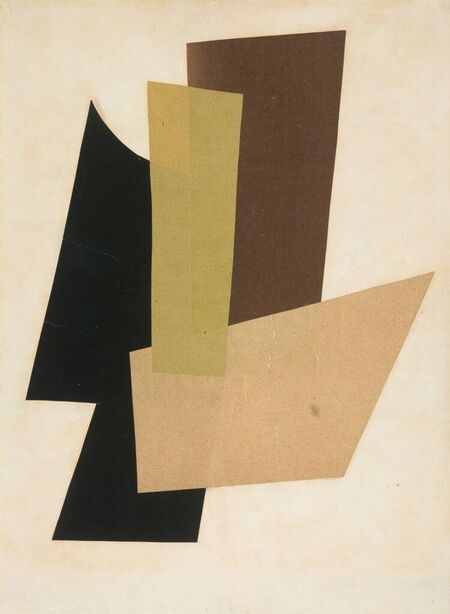

(слева) Живописная архитектоника. Черное, красное, серое, 1917, Любовь Попова (справа) Живописная архитектоника, 1916 — 1917, Любовь Попова

Живописная архитектоника, 1918, Любовь Попова

Мне показалось интересным, что в одной из последних работ Поповой, «Живописной архитектонике» можно заметить влияние лучизма Ларионова, а работа с материалами и фактурами отсылает к работам Татлина, с его любовью к фактурам и добавлению непривычных для живописи материалов, хотя в отличие от него Попова не выходит за рамки холста. Ну и сама плоскостная композиция, схожая с композициями малевича того времени. При этом работа не теряет уникального для Поповой цвета и вся схожесть с ее современниками и учителями в итоге образует новый и уникальный почерк ее как художницы.

Таким образом, живописная архитектоника становится конечной точкой её работы в станковой живописи, но открывает новый этап, связанный с дизайном, театром и пространственными инсталляциями, где Попова продолжает исследовать форму уже за пределами холста.

—— Заключение ——

Эволюция геометрической формы в живописи Любови Поповой происходила постепенно — от неопримитивизма к сложным построениям живописной архитектоники. На каждом этапе она не просто осваивала существующие художественные приёмы — она переосмысляла их, соединяя традиционные образы с авангардными движениями, цвет с формой, плоскостные изображения с объёмными. Постепенно Попова переходит от рисунка с натуры к построению нового пластического пространства через форму. Её живописный язык становится всё более самостоятельным: фигуры перестают быть средством изображения и превращаются в способ построения уже новых форм и силуэтов.

А еще, уникальность Поповой заключается в том, что она, в отличие от своих современников, сохраняет живописность и динамику, даже работая с беспредметностной живописью. В её работах форма и цвет взаимодействуют и усиливают друг друга. На мой взгляд, именно благодаря этому Попова вносит в авангард не только новые технические приёмы, но и понимание живописи как пространства для эксперимента, а не только работе с привычными образами и плоскостями.

Василий Кандинский. Точка и линия на плоскости. К вопросу об анализе живописных элементов. — Москва: Академический проект, 2001. — 192 с. (Дата обращения: 08.05.2025)

В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов. Энциклопедия русского авангарда. В 2-х томах. — Москва: Global Expert & Service Team, 2013. — Т. 2. Л–Я. Биографии. — С. 456–457, 464–465. (Дата обращения: 10.05.2025)

Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2. Каталог и книга для чтения. — Москва: ГЭС-2, 2024. — 304 с. — ISBN 978-5-907183-80-3. (Дата обращения: 18.05.2025)

Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова. Каталог выставки. — Москва: Культурный проект «Энциклопедия русского авангарда», 2024. — 352 с. — ISBN 978-5-9909231-8-8. (Дата обращения: 15.05.2025)

Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие. Каталог выставки. — Москва: Третьяковская галерея, 2020. — 320 с. (Дата обращения: 15.05.2025)

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/328/155328712_1910e_nach_Gruppa_iz_8_risunkov__3_jpg.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/328/155328726_1910_nach_dekabrya_Bez_nazvaniya__recto__Avtoportret__verso___Muzey_Kostaki_v_Grecii_.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1000/work/b77/36633@2x.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/328/155328566_1908_Peyzazh_s_zhenskimi_figurami_CHS.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/storage/picture/3259/gallery_picture-9cea8ece-fd84-4dbb-99d1-5ab324f7fe7f.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/storage/picture/3260/gallery_picture- (Дата обращения: 09.05.2025)

https://levelvan.ru/upload/media/n-1001427648744-3298.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Хоровод._Русский_лубок.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/328/155328767_19111912_YAbloki_i_drapirovki_H_m_715_h_71_sm_CHS_Moskva.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8b/Pablo_Picasso%2C_1909%2C_Brick_Factory_at_Tortosa%2C_oil_on_canvas%2C_50.7_x_60.2_cm%2C_The_State_Hermitage_Museum%2C_Saint_Petersburg.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/328/155328786_1912_Gorodskoy_peyzazh_s_truboy_Franciya_Risunok.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/328/155328795_1913_Bez_nazvaniya__Sidyaschaya_obnaga__Bum_kar_1058__by_818_dyuym_Sotbis_NyuYork_2019.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://rexstar.ru/uploads/content/file8f99ced85f177c83360f656f3401c4bc.png (Дата обращения: 09.05.2025)

https://rexstar.ru/uploads/content/file2eb2c2c4394da7b087d427bc5a29567e.png (Дата обращения: 09.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/27/ecf955e7d32b055e2f6e7f395bdfa474/thumb/46fcf82ad13a9ccd28b78c70ad1fb477_x1.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/orig/work/39b/404095@2x.jpg (Дата обращения: 09.05.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/6f/Моя_прекрасная._Женщина_с_гитарой._1912.jpeg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://www.smolensk-museum.ru/files/gallery/131/big/3033_03_popova_1541503032.jpg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/26/7c5e13459061f4536c587bba8bfa0241/thumb/24a5e89f3cf9c033c87d8d8b92ed92bb_x1.jpg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/orig/work/371/358463@2x.jpg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://uploads2.wikiart.org/images/kazimir-malevich/musical-instrument-1913.jpg!Large.jpg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1200/work/9ac/7484722@2x.jpg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/27/fad86b5c9485197c1f27c8afc1d2e19c/thumb/348bd749ca9ee5f03b04b8a2f0befc79_x1.jpg (Дата обращения: 10.05.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Counter-relief_by_V.Tatlin_%281914%2C_GRM%29_by_shakko_01.jpg (Дата обращения: 11.05.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Чёрный_супрематический_квадрат._1915._ГТГ.png? uselang=ru (Дата обращения: 12.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/52/864762e50a09b9068e0f2529585d7e9b/thumb/8668a02ece10ee6928df33acc8f1148d_x1.jpg (Дата обращения: 12.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/27/5ad77615ebac4e34b1a0635da23f0]fd7/thumb/c9d972731e6d4c6cbb2c4e11db0bfa14_x1.jpg (Дата обращения: 11.05.2025)

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/329/155329479_1915_Puteshestvennica_H_m_1585_h_123_sm_MSI_Saloniki_Sobr_GKostaki.jpg (Дата обращения: 11.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/32/aae94cbdc8f9de6ab9d526a05da78ed8/thumb/03f1d05024023444cc47a879338832d1_x1.jpg (Дата обращения: 12.05.2025)

https://vkhutemas.academy/img/3b622579-eef6-4232-83e5-f36f9e1fce80/-2-1918.jpg?q=90&fit=crop&crop=971%2C1246%2C0%2C0&w=2500&fm=webp (Дата обращения: 12.05.2025)

https://uploads6.wikiart.org/00132/images/kazimir-malevich/white-on-white-malevich-1918.png!Large.png (Дата обращения: 12.05.2025)

Red_Square._Visual_Realism_of_a_Peasant_Woman_in_Two_Dimensions.jpg (Дата обращения: 12.05.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Suprematist_Composition_-Kazimir_Malevich.jpg/1280px-Suprematist_Composition-_Kazimir_Malevich.jpg (Дата обращения: 12.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/32/3cb62404997f25dae83298239f7d9bd7/thumb/3682aaf47ba43333c285331327538ce0_x1.jpg (Дата обращения: 14.05.2025)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/43/aef0380b42c7c5febf5a08e3388dfe31/thumb/dfc70fd3bfc227efd044002236c61160_x1.jpg (Дата обращения: 15.05.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1400/work/302/663738@2x.jpg (Дата обращения: 11.05.2025)