Нигредо. Температура свободы

Summa major quam summa est

Эмергентность — принцип, согласно которому сложные системы обнаруживают свойства, не сводимые к сумме свойств их составляющих. «Целое больше суммы частей» — мы часто повторяем эту формулу, не задумываясь о её буквальном, почти мистическом смысле. Откуда берётся этот избыток? Какая алхимическая реакция превращает набор элементов в нечто большее, чем они сами?

Фасция прочнее каждого отдельного прутика. Муравьи, по отдельности туповатые и близорукие, вместе создают адаптивную цивилизацию, способную решать сложнейшие инженерные задачи. Бессмысленные пиксели на экране складываются в изображение, в котором мы узнаём милое лицо.

В анарх-акторной композиции этот принцип проявляется во взаимодействии элементов — линий, цветов, форм, знаков, референтов, контекстов и т. д. Каждый из них следует своей внутренней логике, но их встреча порождает эффекты и смыслы, которые невозможно предугадать, изучая элементы по отдельности: сталкиваясь, облака порождают грозу.

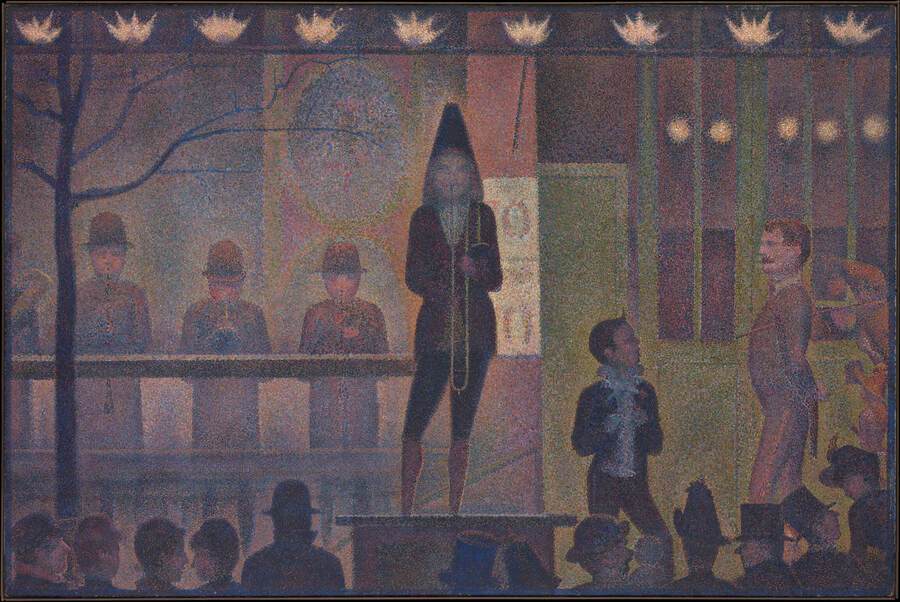

Жорж Сёра. Цирковое представление. 1888. Холст, масло

Визуальная эмергентность проявляется на различных уровнях. В простейшем случае она выражается в возникновении новых качеств при наложении базовых элементов: так, в картине пуантилиста сливаются отдельные точки чистых цветов, создавая сложно вибрирующие оттенки, — краски смешиваются в глазах зрителя, а не на палитре художника.

Василий Кандинский. Композиция VII. 1913

Вглядимся в «Композицию VII» Кандинского — этот кажущийся хаос форм и цветов при внимательном рассмотрении оказывается сложнейшей системой визуальных турбулентностей, напряжений и разрядок. Ни один элемент, вырванный из контекста, не содержит и намёка на эту бурлящую жизнь — она возникает именно из их взаимодействия, словно молния между грозовыми облаками.

В этом смысле роль художника схожа с представлением восточного христианства о степени вмешательства Бога в творение: Творец — скорее «садовник синергии», создающий «онтологическое пространство» — условия для самоорганизации творения, а затем отступающий. Он не абсолютный властитель, полностью предопределяющий конечный результат (как, например, в кальвинизме). Так и композиция «растёт» и эволюционирует подобно живому организму.

Далее, если мы признаем, что смысл и эстетический эффект произведения рождаются из сложных взаимоотношений между акторами, то и зритель, несомненно, становится участником этого «коллективного проекта» в роли со-творца — подобно наблюдателю в квантовой механике, чьё присутствие влияет на наблюдаемую систему. Красота и гармония здесь не предопределены, а проявляют свою процессуальную природу, актуализируясь в момент, когда сложность системы достигает критического порога, порождая новый уровень порядка — словно кристалл, внезапно вырастающий в перенасыщенном растворе.

В отличие от старой гештальт-психологии, сосредоточенной на завершённых формах, нас интересует критический момент возникновения ordo ab chao — точка, где количество переходит в качество. Наш фокус смещается со структур восприятия на структуры становления.

Таким образом, эмергентность становится не просто свойством системы, но и описанием роли творца в ней, а также формой взаимодействия с материалом — веществом творчества. Она требует от нас особого типа внимания: мы должны одновременно видеть отдельные элементы, паутину их взаимосвязей и те новые качества, которые возникают из этих взаимодействий. Мы учимся различать в хаосе семена порядка, а в порядке — очаги хаоса.

Один и семь

Как проявляются эмергентные свойства систем? Зайдём немного с другой стороны.

Когда мы размышляем об искусстве, разнообразие онтологий можно только приветствовать. Для Парменида мир — неподвижное здание, для Платона — рой эйдосов, проецирующихся в материю, для Делёза — ризома, потоки и машины, для Тима Ингольда — макраме из бесчисленных свивающихся линий [6]. Нам же внутри нашей анархической агенды пригодится ещё один язык концептуализации, собранный из элементов фрактальной геометрии: мир как бесконечный каскад фракталов, вырастающих друг из друга. Как снаружи, так и внутри — ветка подобна дереву, онтогенез повторяет филогенез (каждое живое существо в своём индивидуальном развитии в значительной мере повторяет формы, пройденные его видом), каждая башенка готического собора — версия целого здания, каждое его окно — отражение структуры фасада, а пена на верхушке «Большой волны в Канагаве» Кацусики Хокусая повторяет по форме саму волну.

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве. 1823–1831

Фрактал — это, по сути, визуализация процесса самоорганизации, когда простые правила, повторяясь на разных уровнях, порождают неожиданную сложность. В природе это можно наблюдать повсюду: от формирования кристаллов и роста растений до организации муравейников и возникновения городов. На каждом уровне действуют одни и те же базовые принципы, но их взаимодействие создаёт новые, непредсказуемые паттерны. Так, отдельный муравей следует простым инстинктам, но колония в целом демонстрирует сложное адаптивное поведение; у растущего дерева простое правило ветвления, повторяясь снова и снова, создаёт уникальную крону, идеально адаптированную к окружающим условиям. В этом смысле фрактальность можно понимать как своего рода «язык» эмергентности — способ, которым сложные системы проявляют свои скрытые потенции.

Фрактальная концепция форм и структур, систематизированная Бенуа Мандельбротом в 70-е годы XX века [2], отверзает портал в бездну.

Представьте себе, что вы пытаетесь измерить длину береговой линии. Кажется, что задача простая — берём линейку и измеряем. Но оказывается, что чем короче линейка, тем длиннее получается берег, потому что более короткая линейка учитывает всё более мелкие изгибы и неровности.

Эта странность подводит нас к понятию фрактальной размерности, которая показывает, насколько сложен, изрезан и самоподобен объект. Самый наглядный способ вычислить фрактальную размерность — это метод box-counting. Действуем так:

1. Накладываем на изображение сетку с ячейками размера ε. 2. Подсчитываем количество ячеек N (ε), в которые попал хотя бы кусочек изображения. 3. Уменьшаем размер ячеек и повторяем подсчёт. 4. Строим график зависимости log (N (ε)) от log (1/ε). 5. Находим наклон получившейся прямой — это и есть фрактальная размерность D.

В простых случаях всё очевидно: для прямой линии при уменьшении размера клетки в 2 раза количество заполненных клеток увеличивается в 2 раза (D = 1). Для заполненного квадрата — в 4 раза (D = 2). А для «рваных» объектов получаются дробные значения.

Вот иллюстрация. В этой шутке обыгрывается парадокс измерения фрактальной границы, о котором мы только что говорили — чем точнее ты пытаешься подстричь край газона, тем больше деталей замечаешь и тем длиннее становится граница.

В результате садовник, одержимый идеей идеальной границы газона, создал фрактальный узор, напоминающий множество Мандельброта: каждый круглый выступ имеет более мелкие выступы, которые, в свою очередь, имеют ещё более мелкие выступы, и так далее.

Теоретически этот процесс можно продолжать бесконечно, «целую вечность», получая всё более длинную границу. Математически говоря, длина такой границы стремится к бесконечности, хотя площадь газона остаётся конечной. Кроме того, это метафора перфекционизма, доведённого до абсурда. Особенно забавно, что на третьей панели появляется собака — которая, вероятно, вскоре нарушит эту идеальную фрактальную симметрию.

Джексон Поллок. № 5. 1948

В 1999 году физик Ричард Тейлор провёл компьютерный анализ картин Джексона Поллока и обнаружил, что их фрактальная размерность на определённом этапе его творческой биографии становится очень стабильной: если ранние эксперименты в «капельной технике» характеризовались довольно низкими значениями D, то затем, в середине 40-х, D начинает возрастать и в классический период 1948–1952 годов устанавливается в районе 1,7. Любопытно, что в этот же период Поллок создал картину «Без названия» с ещё более высоким значением D = 1,89, но сразу же уничтожил её (она была выполнена на стекле), вероятно, сочтя слишком сложной. После этого он вернулся к работам с показателями D ≈ 1,7 — вплоть до начала 50-х.

Примечательно, что это значение близко к фрактальной размерности природных объектов, таких как деревья, облака и береговые линии. Более того, психологические исследования показывают, что люди воспринимают паттерны с D ≈ 1,7 как наиболее эстетически привлекательные.

По-видимому, это значение маркирует особую точку равновесия между порядком и хаосом — своего рода критическую точку интенсивности, как её понимал Делёз [1]. При меньших значениях D система слишком регулярна, чтобы породить эмергентные свойства; при бóльших — распадается в нечитаемый хаос. Но в этой точке происходит нечто удивительное: система обретает максимальную пластичность и способность к самоорганизации. Это точка максимальной витальности, где интенсивность проявляется не как простое количественное нарастание (больше деталей, больше сложности), а как качественный скачок — система обретает новые степени свободы.

В этом смысле фрактальная размерность D ≈ 1,7 — это не просто статистический показатель, а, так сказать, «температура кипения» визуальной интенсивности. Когда Поллок уничтожил свою работу с D = 1,89, он, вероятно, интуитивно ощущал, что пересёк эту критическую точку, за которой интенсивность теряет продуктивность и превращается в энтропийный шум.

Джексон Поллок. Глубина. 1953 (повёрнуто на 90° против часовой стрелки) D ≈ 1.38

Второй попыткой Поллока покинуть зону баланса между ordo и chaos стала работа «Глубина» (1953) с D ≈ 1,38, где художник двинулся в противоположном направлении — в сторону упрощения.

Здесь Поллок отказывается от цвета в пользу монохромной палитры. Характерная для него капельная техника всё еще присутствует, но теперь эти струйки напоминают нити, натянутые над чёрной пропастью. Конечно, тут не могут не прийти на ум ницшеанские образы «канатного плясуна», «вглядывающегося в бездну» и т. п.

Пониженная фрактальная размерность D ≈ 1,38 говорит об упрощении структуры, возможно, отражающем внутреннее истощение художника. Эти последние работы буквально «зависли над бездной» в тревожном интермеццо между началом и концом — они не стали ни прорывом к новому, ни завершением предыдущего периода. Если нам будет позволено воспользоваться делёзианским жаргоном, — в своём отчаянном devenir-autre (становлении-другим), devenir-moins-inte (становлении-менее-интенсивным), devenir-épuisé (становление-истощённым) Поллок детерриториализировался [1], но трагическая ретерриториализация произошла лишь через три года в момент гибели в автокатастрофе.

Всё это подводит нас к пониманию интенсивности не как линейного возрастания, а как баланса на грани хаоса — в той критической точке, где система наиболее чувствительна к мельчайшим колебаниям и способна порождать новые формы организации. Именно здесь интенсивность раскрывает свою делёзианскую сущность как сила, генерирующая различия.

Но почему фрактальная размерность около 1,7 вызывает такой сильный отклик, что даже снижает уровень стресса?

Вероятно, дело в том, что наш мозг эволюционировал в мире природных форм, большинство из которых — от береговых линий до крон деревьев — обладают именно такой степенью сложности. Мы буквально настроены на восприятие определённого баланса между порядком и хаосом. Слишком простые структуры не дают нашей системе восприятия достаточного количества данных, а слишком сложные — перегружают её.

Поллок не пользовался компьютером; его дарование состояло, помимо прочего, в способности интуитивно генерировать фракталы с невероятной скоростью, не прибегая к вычислениям. При этом, когда в 2004 году студенты Ричарда Тейлора получили задание копировать «капельную технику» Поллока, выяснилось, что ни одна из получившихся работ вообще не обладает фрактальными свойствами. То же касается и известных подделок: компьютерный анализ показал, что оригинальные «Синие столбы» фрактальны, а их имитация — нет, хотя, казалось бы, она обладает той же визуальной сложностью.

Фрагмент картины «Синие столбы» (слева) и её копии (справа)

Недостаточно просто разбрызгивать краску — нужно обладать интуитивным чувством уровня сложности, при котором система способна к самоорганизации. Поллок, вероятно, развил это чувство годами практики, постепенно настраивая свою технику на «частоту» природных форм. Здесь мы видим ещё одно подтверждение нашего тезиса о художнике как «садовнике синергии». Создание эмергентных структур требует особой чуткости к материалу, способности ощущать момент, когда система готова к самоорганизации. Это сродни работе садовника, знающего, когда и как подрезать ветви для гармоничного роста дерева, или действиям повара, интуитивно определяющего момент снятия блюда с огня. В этом смысле акт творчества — всегда диалог между намерением художника и внутренними тенденциями материала. Художник не навязывает форму извне, а создаёт условия, при которых материал раскрывает свои скрытые потенции. Как писал сам Поллок: «Я не рисую природу, я и есть природа».

Джексон Поллок за работой

Этой диалектикой контроля и спонтанности, порядка и хаоса мы обосновываем нашу концепцию анарх-акторной композиции. Каждый элемент здесь обладает собственной «волей», собственными тенденциями к самоорганизации. Задача художника — не подавить эту волю, а направить её, создавая условия для возникновения новых, более сложных порядков.

Вольфганг Вайнгарт

Я дополнил наблюдения Тейлора, проанализировав с помощью искусственного интеллекта работы Вольфганга Вайнгарта — представителя «новой волны швейцарской типографики» (также известной как «швейцарский панк»). В работах Вайнгарта типографические элементы образуют сложные самоорганизующиеся структуры на грани читаемости. Каждая буква словно «чувствует» окружающее пространство и адаптируется к нему — подобно каплям воды, которые то сливаются, то отталкиваются друг от друга. Буквы перестают быть дискретными элементами и начинают взаимодействовать как частицы в физической системе, формируя сложные турбулентные структуры.

Анализ композиций Вайнгарта выявил фрактальную размерность около 1,6–1,7 — то же «природное» значение, что и у Поллока. В анарх-акторной композиции фрактальность проявляется особым образом: каждый элемент выступает не просто частью целого, а своеобразной голограммой, содержащей в себе образ всей композиции. Подобно монадам у Лейбница, отражающим всю вселенную, каждый актор потенциально вмещает в себя всю сеть взаимодействий.

Вольфганг Вайнгарт. Монотипии, сделанные с помощью типографских литер. 1990 D ≈ 1.7

Вайнгарт работал с докомпьютерным наборным оборудованием, физически манипулируя положением литер и их фрагментов, позволяя материалу проявлять собственные тенденции к самоорганизации. Это напоминает эксперименты с ферромагнитной жидкостью: под воздействием магнитного поля частицы выстраиваются в сложные узоры, балансирующие между порядком и хаосом.

Современные цифровые технологии позволяют развить этот метод: каждая буква могла бы обладать своим «силовым полем», реагируя на форму соседних символов подобно каплям воды. Можно учитывать не только ближайших соседей, но и более широкий контекст. Например, буквы могли бы слегка отталкиваться или притягиваться в зависимости от их формы, создавая естественный визуальный ритм. Слова могли бы вести себя как упругие структуры, адаптируясь к доступному пространству, а целые блоки текста — формировать паттерны, напоминающие муаровые узоры или интерференционные картины.

Тут может быть уместным использование алгоритмов роевого интеллекта: легко вообразить систему, где каждая буква действует как автономный агент, следующий простым правилам (подобно птицам в стае), и их коллективное поведение создаёт эмергентные паттерны организации текста

Буквы нервничают

В 2019 году группа исследователей провела интригующий эксперимент в области эмергентной типографики, создав шрифт typEm, который автоматически изменял форму букв в соответствии с эмоциональным содержанием текста. Система анализировала текст по предложениям, определяя шесть базовых эмоций — счастье, страх, гнев, печаль, отвращение и удивление — и соответственно модифицировала начертание букв [7].

Например, для выражения счастья использовался каллиграфический штрих переменной толщины, создающий ощущение плавности и органичности. Страх передавался через неравномерное дрожание линий, имитирующее тремор. Гнев выражался через острые зигзагообразные линии, напоминающие яростные росчерки или царапины.

Особенно важно, что система работала не с фиксированными формами, а с «скелетом» буквы, который мог деформироваться разными способами в зависимости от контекста.

Можно сказать, что чем интенсивнее эмоция, выраженная в тексте, тем выше фрактальная размерность набора, и тем более сложную и «рваную» форму принимают буквы. При максимальной интенсивности буквы приближаются к хаотическому состоянию, но это не случайный хаос, а именно фрактальный паттерн.

В typEm это проявляется в увеличении амплитуды деформаций, в усложнении контуров и в появлении самоподобных элементов разного масштаба.

Вывод текста шести эмоциональных типов (отрывок из книги Hood Эммы Донохью)

Если для Поллока оптимальная интенсивность эмоции стремится к D ≈ 1,7, то в typEm интенсивность эмоции ведёт к увеличению сложности паттерна. В обоих случаях аффект проявляется через фрактальную структуру.

Кажется, что аффект есть нечто, что не может быть выражено простой формой: для передачи интенсивности необходима фрактальная структура, а эмергентность смысла проявляется через самоподобие на разных уровнях.

Можно было бы усовершенствовать typEm, установив прямую связь между интенсивностью эмоции и фрактальной размерностью: при D >1,8 текст становится нечитаемым, утрачивая коммуникативную функцию; при D < 1,4 теряется эмоциональная выразительность; но D ≈ 1,7 создаёт то самое идеально продуктивное напряжение между формой и хаосом.

Это тесно перекликается с нашей концепцией букв (и любых других элементов композиции) как автономных акторов, реагирующих на своё окружение. И хотя эксперимент носил преимущественно художественный характер, он демонстрирует потенциал подхода, при котором типографика не просто отображает текст, а становится активным участником коммуникации.

Напоследок мы провели компьютерный анализ классического логотипа группы Darkthrone методом box-counting. Эстетике блэк-метал леттеринга присущи характерные черты: органическая структура с элементами симметрии, «плавящаяся» морфология форм, сложное переплетение линий разной толщины и иерархическая организация деталей. Самоподобие проявляется на разных уровнях: в основных ветвях логотипа, капельных окончаниях и текстурных деталях. Подобную структурную пластику можно наблюдать в природных древовидных структурах, узорах изморози на стекле, дендритных кристаллах, траекториях роста плесневых грибов и паттернах диффузионно-ограниченной агрегации.

Стоит ли говорить о том, что измерения дали всё тот же результат D ≈ 1,7?

Самоумаление

Городской житель вынужден обитать в упрощённом и уплощённом мире, поскольку его точка наблюдения находится «ниже критической температуры» — он существует в низкоэнтропийном состоянии, подобном кристаллической решётке, где всё упорядочено и предсказуемо. Подобно тому, как вода при низкой температуре замерзает в регулярную кристаллическую структуру, городская среда кристаллизуется в простые геометрические формы, утрачивая турбулентность, свойственную природным процессам. Городская застройка — особенно массовая («панельки» в спальных районах) и деловая (бизнес-центры в стиле Миса ван дер Роэ) — это своего рода «твёрдая фаза» пространства, где энтропия минимальна, а фрактальная размерность близка к целым числам. Человеческая материальная культура стремится к порядку и предсказуемости, которые, однако, часто оказываются лишь упаковкой, скрывающей более глубокие уровни сложности.

Чтобы увидеть скрытую сложность мира, необходимо «разогреть» своё восприятие до критической точки, где твёрдые структуры повседневности начинают плавиться, обнажая свою фрактальную природу. Для этого надо совершить кенотический акт самоумаления: опуститься на колени или, лучше, лечь ничком и всмотреться в то, что обычно находится под ногами. В этой точке фазового перехода вам откроется текстура асфальта, мусор и грязь — элементы, обычно игнорируемые повседневным восприятием. При ближайшем рассмотрении они обнаруживают ту самую оптимальную фрактальную размерность D ≈ 1,7, которую мы находили в работах Поллока и природных формах. Эти, казалось бы, незначительные детали раскрывают бесконечное визуальное богатство.

Такой кенозис можно интерпретировать как радикальное «таяние» наблюдателя, подобное тому, как тает воск горящей свечи и превращающее его из пассивного зрителя в соучастника, который транформирует всю систему своим действием. Его тело врастает в эту спонтанную композицию, оплетаясь сетью связей и смыслов. Переход от холодного, вертикального, «господствующего» взгляда к тёплому горизонтальному «взгляду червя» символизирует не просто смену перспективы — это фазовый переход от одномерности антропоцентрической вертикальной иерархии к ризоматическому фрактальному миру, где в критической точке самоумаления проявляется скрытое.

Текстура асфальта, снятая с высоты 7 см. D = -lim[log N (ε)/log (ε)] при ε→0 = 1.712 ± 0.018

Чему же, к слову, равна фрактальная размерность ризомы?

Вопрос (который задал посетивший нас в полусне демон) несколько неожиданный, так что мы позволим себе немного иронии. Это как спросить «сколько децибел в молчании Бога?», «какова частота вибрации онтологического ужаса?» или «какова температура свободы?». Ризома у Делёза и Гваттари — это не пространственный объект, а концептуальная модель организации. Она может проявляться в пространстве (как корневище имбиря), но не сводится к своим физическим манифестациям.

Более того, ризома принципиально противостоит любому измерению: у неё нет фиксированной размерности, она постоянно меняет свою топологию, она может внезапно прорасти в новом измерении, любая попытка её измерить меняет саму ризому.

D ≈ 1.67

И всё же, если бы мы попытались вычислить фрактальную размерность физического воплощения ризомы (например, реального корневища), мы бы получили число, вероятно, близкое к 1,6-1,8 — тот же диапазон, что у работ Поллока. Но это будет размерность конкретного «среза» ризомы, а не ризомы как таковой.

Ризома как бы «играет» с размерностью: иногда она разворачивается как линия (D = 1), иногда заполняет плоскость (D = 2) или прорастает в объем (D=3), а иногда создаёт структуры с дробной размерностью, но, по сути, ризома — это то, что любой размерности предшествует — не потому, что она «меньше» измеряемых объектов, а потому что она «больше» самой идеи измерения. Так что ответ мог бы быть таким: фрактальная размерность ризомы равна n±∞, где n — любое число, которое вам нравится.

Нам представляется, что термин «температура свободы», который в этом тексте появился случайно — это удачная переупаковка делёзианского концепта «интенсивности». Температура, как и интенсивность, не аддитивна (если слить два стакана воды по 50°C, результирующая температура не станет 100°C — вода не закипит). Она существует лишь в различиях (нет абсолютного тепла, есть только градиенты), порождает потоки и вызывает изменения.

«Температура свободы» — это мера интенсивности желания (как производящей силы в делёзианском смысле), своего рода градиент потенциалов между актуальным и виртуальным.

Физики говорят о критической точке — это температура и давление, при которых система (например, вещество или жидкость) достигает максимальной активности и продуктивности. В этой точке происходит фазовый переход, сопровождающийся уникальными изменениями свойств и необычными структурно-динамическими явлениями, которые часто фрактальны из-за флуктуаций на всех масштабах. Пример — критическая опалесценция, когда жидкость и газ становятся неразличимыми, их плотности выравниваются, и — из-за рассеивания света на фрактальных флуктуациях плотности — возникает характерная «мутность».

Другой пример — пеноподобные структуры. При фазовом переходе, например, кипении воды, пузырьки газа могут образовывать фрактальные сети. Это особенно заметно при медленном фазовом переходе, позволяющем наблюдать структуры разных масштабов. В случае закипающей воды и образования пены (системы с пустотами и пузырьками) фрактальная размерность также может составлять примерно 1,7. В моделях перколяции (прохождения жидкости или газа через пористую среду) размерность тоже может быть около 1,7, что характерно для систем, близких к критической точке.

При «критической температуре свободы», например, лопается пузырёк нашей «чёрной пены» из пролога, когда, по слову Хайдеггера, «Ничто само ничтожит» (Das Nichts nichtet), и через Ничто раскрывается бытие [5]. Напомним, что метафора «чёрной пены» описывает пузырьки небытия, содержащие потенциальное бытие, причём в стенках каждого пузырька могут, в свою очередь, содержаться малые пузырьки, в стенках которого содержатся ещё более малые, и так до бесконечности. Получается, что «температура свободы» — это что-то вроде меры напряжения между актуальным и виртуальным, бытием и небытием. Когда она достигает критического значения, поверхностное натяжение «плёнки небытия» не выдерживает, и происходит прорыв. И как в реальной пене, лопнувший пузырь может вызвать цепную реакцию, когда начинают лопаться соседние пузыри.

Итак, когда «чёрная пена» достигает определенной «температуры свободы», её пузыри начинают проявлять странную витальность — не ту механическую живость, которую мы наблюдаем в броуновском движении, а нечто более тревожное и онтологическое. Пена словно обретает собственную волю: пузыри пульсируют, их стенки истончаются и утолщаются, возникают области повышенного напряжения и турбулентности. Это уже не просто геометрическая структура, а своего рода прото-организм, находящийся в состоянии непрерывного становления.

В этой точке максимальной интенсивности грань между живым и неживым размывается. Подобно тому, как в критической точке физической системы жидкость и газ становятся неразличимы, здесь бытие и небытие входят в состояние неопределенности. Пена одновременно есть и не-есть, она дрожит на грани существования, каждым своим «вздохом» порождая новые формы организации материи. Становление здесь следует понимать не как переход из одного состояния в другое, а как перманентный процесс: «чёрная пена» никуда не становится — она и есть само становление.

Источник: «Прометей» (Prometheus, 2012): ©2012 Twentieth Century Fox

Заметим, что наша «чёрная пена» получила одну из ролей первого плана в фильмах «Прометей» и «Чужой: Завет», где она блестяще сыграла Black Goo (реагент AO-3959X.91 — 15). Это универсальный синтетический патоген, который был «создан, чтобы размножаться». При контакте с любой неботанической формой жизни он абсолютно контагиозен и вызывает непредсказуемые мутации; однако не исключается его способность порождать флуктуации прото-витальности и в чистом, изолированном состоянии. Во всяком случае, чёрная слизь двигалась, когда её изучали.

Не это ли происходит в моменты великих культурных и социальных трансформаций? Может быть, социальные и художественные революции тоже происходят при определённой «критической температуре свободы» (не зря же говорят о «градусе накала» общественных настроений или о том, что ситуация «накаляется» — обыденный язык тоже улавливает эту термодинамическую метафору)? Можно ли измерить эту «температуру свободы» — или сам акт измерения уже будет формой контроля, снижающей температуру?

Фрактальное, Тёмное, Реальное

С некоторой долей условности можно сказать, что фрактальность объектов — это их «реальные качества», изъятые из непосредственного доступа, о которых говорит Харман. Согласно его философии, реальный объект всегда недоступен [4], а даны нам только его чувственные качества, однако через эстетическое переживание мы можем получить намёк на реальное [3].

Фрактальность как реальное качество объекта проявляется через викарную причинность. Мы не можем схватить её напрямую, но можем наблюдать её следы через различные формы медиации: компьютерный анализ обнаруживает самоподобие на разных масштабах, box-counting даёт нам D ≈ 1,7, эстетическое восприятие вызывает особый эмоциональный отклик. Каждый из этих «викариев» переводит реальное качество объекта на свой язык, неизбежно что-то теряя, но и открывая новые грани. Более того, сама фрактальность может рассматриваться как своего рода «викарный механизм» — способ, которым объекты опосредуют свои взаимодействия. Когда мы говорим, что работы Поллока обладают фрактальной размерностью D ≈ 1,7, мы описываем не просто статистическое свойство, а особый режим викарной причинности, где каждый уровень структуры становится медиатором для других уровней. Малые паттерны «переводят» большие, и наоборот, создавая ту сложную сеть опосредований, которая характерна для реальных объектов.

И как в случае с различными языками описания композиции, именно в зазорах между разными уровнями фрактальной структуры, в их несводимости друг к другу, проявляется то Реальное, которое ускользает от любого отдельного масштаба рассмотрения. Фрактал — это не просто геометрическая форма, а своего рода пространство викарных взаимодействий, где каждый уровень становится медиатором для других, сохраняя при этом свою автономность.

В этом смысле фрактальное Реальное — это не то, что скрыто за фрактальными паттернами, а то, что проявляется в самом процессе их бесконечного само-опосредования. Это объясняет, почему фрактальные структуры так трудно имитировать: недостаточно просто скопировать видимый паттерн, нужно воссоздать всю сложную сеть викарных взаимодействий между уровнями.

Фрактальность принципиально неисчерпаема (сколько ни увеличивай масштаб), невозможно увидеть «всю» фрактальность объекта сразу, но можно почувствовать её через эстетическое воздействие. Напрашивается гипотеза: фрактальная размерность (D = 1,7) — это не просто число, это след реального качества объекта — качества, которое мы не можем схватить напрямую, но можем эстетически пережить.

Харман говорит о «странном притяжении» между объектами, а исследования показывают, что паттерны с D ≈ 1,7 вызывают особый эстетический отклик. Возможно, это и есть тот самый хармановский «аллюр» реального объекта?

Глядя на работы Поллока, можно предположить, что он каким-то образом получил доступ к реальным качествам объектов — не через концептуализацию, а через чистую эстетику — и сделал их видимыми для других. Это объяснило бы и почему компьютерный анализ может обнаружить фрактальность (она действительно там есть как реальное качество), и почему мы не можем просто «сымитировать» её (она изъята из прямого доступа).

Сам Харман скептически относится к любым попыткам «поймать за хвост» реальное качество объекта. Попробуем ещё раз, но иначе. Мы знаем из Хармана, что реальные объекты никогда не исчерпываются своими отношениями, при этом они всё-таки как-то взаимодействуют, и эстетика — один из немногих способов намекнуть на реальное. То же касается фрактальности: она никогда не исчерпывается конечным количеством итераций, но проявляется в конкретных отношениях и паттернах и схватывается скорее интуитивно, чем аналитически.

Получается, что-либо фрактальность — это действительно след реального качества, либо, по меньшей мере, просто удобная метафора для описания изъятости. Либо (и это интереснее всего) сама дихотомия «реальное/метафорическое» тут не работает.

Здесь мы сталкиваемся с двумя видами «тёмного»: бессознательным отдельных объектов (их изъятые реальные качества, проявляющиеся через фрактальные паттерны) и бессознательным самого Ничто (та пустота, из которой эти объекты проступают и высвобождаются). Подобно тому, как в психоанализе индивидуальное бессознательное встречается с коллективным, в нашей онтологии внутренняя тьма каждого объекта существует на фоне всеобщей тьмы небытия.

В критической точке эти два типа бессознательного вступают в резонанс. Подобно тому, как при определённой температуре вещество переходит в состояние, где микро- и макроструктуры начинают влиять друг на друга (вспомним критическую опалесценцию), так и здесь индивидуальная тьма объекта и всеобщая тьма Ничто начинают взаимодействовать. Это взаимодействие порождает те самые фрактальные структуры, которые мы обнаруживаем в природе и искусстве.

Этот резонанс можно описать как совпадение «температур» двух типов бессознательного — критическую точку интенсивности, когда граница между внутренним и внешним схлопывается. В результате объект «выворачивается наизнанку», его реальные качества на миг становятся доступными и происходит прорыв в бытие. Это немного напоминает лакановское Реальное, которое прорывается в символический порядок в моменты травмы или экстаза. Только у нас это происходит не на уровне психики, а на уровне самой онтологической структуры. Возникает что-то вроде «тёмной диалектики» между тьмой внутри объектов, тьмой между объектами и вспышками света в момент их встречи.

Библиография

1. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. Я. Свирского. — М.: Астрель, 2010.

2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Пер. с англ. А. Логунова. — М.: Институт компьютерных исследований, 2002.

3. Харман Г. Искусство и объекты / Пер. с англ. А. Морозова. — М.: РИПОЛ классик, 2021.

4. Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / Пер. с англ. А. Морозова, О. Мышкина. — Пермь: Гиле Пресс, 2015.

7. Хайдеггер М. Что такое метафизика? / Пер. с нем. В. В. Бибихина // Время и бытие: Статьи и выступления. — М.: Республика, 1993.

8. Ingold T. The Life of Lines. — London: Routledge, 2015.

9. Maçãs C., Palma D., Rebelo A. typEm — a generative typeface that represents the emotion of the text // Proceedings of Artech 2019, 9th International Conference on Digital and Interactive Arts. — Braga, Portugal, 2019.