Нигредо, замечание о методе. Сложно о сложном

На заднем дворе баухауса

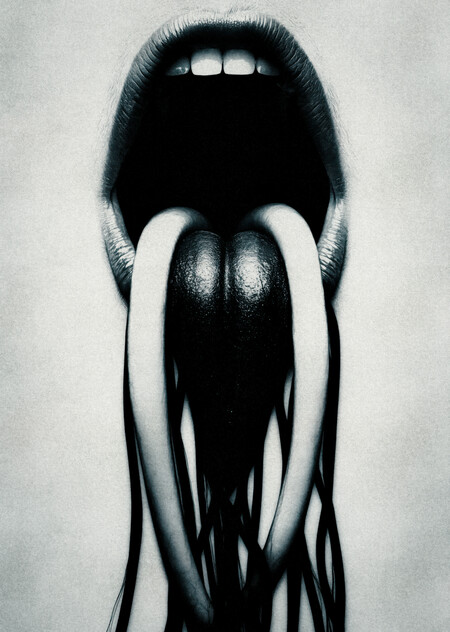

За стерильным фасадом модернизма, за его белыми стенами и прямыми углами всегда таилось нечто иное: путаница проводов, трещины в штукатурке, плесень в подвалах, ржавые трубы и чёрная пена. Восходящие к теориям и практикам модернизма принципы баланса и контраста работают лишь до тех пор, пока мы притворяемся, что элементы композиции можно «застигнуть», изолировать, измерить и связать друг с другом в простых отношениях. Эта методология, безусловно, позволила сформулировать ряд правил, которые до сих пор составляют основу художественной грамотности, — но лишь потому, что мы согласились не заглядывать на задний двор.

Но как ньютоновская физика столкнулась с ограничениями при описании квантового мира, так и традиционная теория композиции обнаруживает свою несостоятельность в отношении многомерных, динамических структур (и ризоматических анти-структур), каковые особенно характерны для современного искусства и дизайна — в особенности, интерактивного. О каком «балансе» можно говорить, если композиция непрерывно меняется при взаимодействии с наблюдателем? Можно ли оценивать консистентность сборки, элементы которой распределены не только в пространстве, но и во времени? Даже в случае статичных изображений традиционные методы анализа не учитывают эмергентных свойств, возникающих из взаимодействий объектов, акторов, наблюдателей.

Необходим новый язык, адекватный этой сложности, который будет описывать не только статические отношения между элементами, но и процессы, потоки и трансформации — с учётом всех контекстов существования артефакта, включая культурные, социальные, технологические и экологические. В этом языке должны присутствовать регистры как для макроструктур, так и для микровзаимодействий; любое высказывание на нём должно оставаться открытым, неопределённым, парадоксальным и противоречивым.

Левый глаз как у поэта, правый глаз — как у математика

Лучше прочих с этими задачами, вероятно, справляется язык поэзии. Грэм Харман в книге «Искусство и объекты» говорит, что именно опыт поэтического созерцания зазора между реальным и чувственным приоткрывает нам доступ к тому, что всегда ускользает от прямого схватывания. То есть философия — это скорее поэтический жанр, чем что-либо иное.

Когда, например, мы говорим о «чёрной пене небытия», «проколе мембраны реального» или «композиционном анархизме», это не столько метафоры, сколько единственно возможный способ указать на то, что не поддаётся прямому описанию. Пользуясь подобной риторикой, мы словно скользим по асимптоте, бесконечно приближаясь к Реальному, но никогда его не достигая.

Итак, мы пришли к выводу, что об интересующих нас материях можно говорить либо красиво, либо никак. Где же брать дискурсивный субстрат, чтобы выращивать на нём наши суждения?

Соратник и в то же время оппонент Хармана, Квентин Мейясу для доступа к «первичным качествам» реальности предлагает вместо поэзии пользоваться математикой. Послушаемся обоих мудрецов и попробуем извлечь немного мякоти из некоторых довольно твёрдых орешков: из теории сложных систем, теории хаоса, из квантовой физики — из тех скорлуп, внутри которых уже вызрели словесные концептуализации для нелинейных динамических процессов. Глаз математика видит странные аттракторы там, где глаз поэта различает призраков, и видит фракталы там, где другой вглядывается в бездны.

О викарном взаимодействии языков

Такой выбор может показаться произвольным. Но следует помнить, что мы не просто заимствуем терминологию — мы стремимся к такому синтезу дискурсов, когда искусство становится не иллюстрацией к теории, а самой теорией. Анализ композиции через сложные системы, хаос, фракталы и аттракторы следует понимать не как попытку редукции эстетического опыта к точным наукам, а как создание двойной оптики, где формальный и поэтический языки дополняют друг друга. Это поможет нам избежать как сциентистского редукционизма, так и метафорического тумана поэтизмов. Когда мы говорим о «чёрной пене небытия» и одновременно описываем её через теорию перколяции, мы создаём то, что Харман называет «странным притяжением» (weird attraction) — способ указания на реальное через несводимость разных способов его описания.

Подобно тому, как каждый актор в композиции одновременно является и объектом, и способом указания на объект, научная метафора выступает и языковой конструкцией, и средством трансцендирования языка. В этом процессе означаемые взаимодействуют через означающие, никогда полностью не исчерпывая друг друга.

Мы ранее отмечали, что объекты взаимодействуют не напрямую, а через «медиаторов» (или «переводчиков», или «викариев»). Аналогично, каждый из языков описания композиции — поэтический, математический, визуальный — не может непосредственно достичь реальности. Однако, изучая траекторию зрительского взгляда, мы можем описать её математически через странные аттракторы, поэтически — через метафору блуждающего в лабиринте путника, или визуально — посредством диаграммы Ярбуса. Каждый из этих методов описания функционирует как «викарий» — заместитель, частично переводящий реальность восприятия на свой язык, неизбежно что-то теряя, но и привнося нечто новое.

При этом происходит нечто удивительное: именно в зазорах между различными описаниями, в их несводимости друг к другу, проявляется то Реальное, которое ускользает от каждого из них по отдельности. Наша методология — не просто эклектичное смешение дискурсов, а попытка создать пространство викарных взаимодействий, где каждый язык описания становится медиатором для других, сохраняя при этом свою автономность.

В этом смысле сама структура нашего исследования повторяет структуру анализируемого предмета: как элементы композиции формируют сложную сеть викарных взаимодействий, так и различные способы её описания переплетаются, не сливаясь, но и не распадаясь на изолированные фрагменты.