Театр сопротивления: визуальная риторика в антифашистских постановках

Мы играем не для того, чтобы спрятаться от реальности, а чтобы показать, что реальность — это тоже спектакль.

Концепция

Между двумя мировыми войнами европейский театр превратился в зеркало, отражающее не только эстетические поиски, но и экзистенциальную борьбу с надвигающимся мраком тоталитаризма. Многие люди искусства в целом и театра в частности считают театр местом, где человек учится смотреть на себя сквозь призму коллективного крика. Именно этот «крик» стал основой визуального языка, который театральные режиссёры, художники и актёры использовали как оружие против фашистской идеологии. Визуальная риторика спектаклей 1920–1940-х годов — не просто набор сценографических приёмов, а сложная система знаков, где каждый жест, световой луч или геометрия декораций превращались в манифест свободы.

Обоснование выбора темы: театр как территория сопротивления

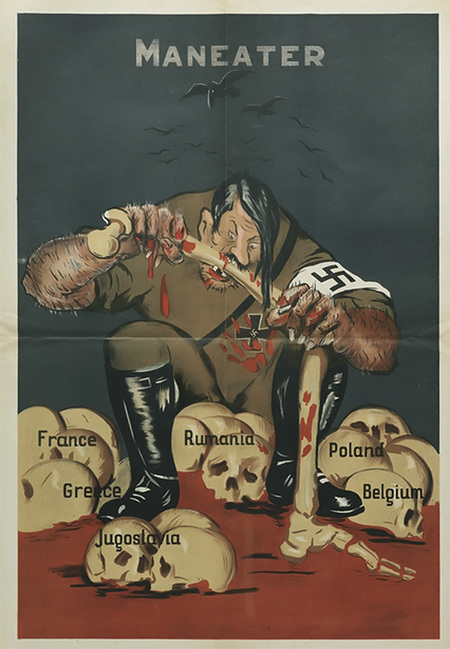

В эпоху, когда слова становились опасными, а прямое высказывание — невозможным, театр избрал стратегию «молчаливого бунта». Как отмечал Бертольт Брехт, «искусство — это не зеркало, отражающее реальность, а молот, формирующий её». Выбор темы обусловлен необходимостью деконструкции этого «молота» — анализа того, как визуальные метафоры преодолевали цензуру, создавая подпольный язык солидарности. Исследование фокусируется на периоде 1920–1940-х годов не случайно: это время, когда фашизм, словно театральный реквизит, маскировал свою сущность под гротескные спектакли массовых шествий и ритуалов. Театр ответил на это превращением сцены в лабораторию антифашистского сопротивления, где световые контрасты символизировали борьбу тьмы и просвещения, а абстрактные декорации — распад тоталитарной упорядоченности. Важность темы заключается в её актуальности: современные исследования часто сводят антифашистское искусство к плакатам и кинохронике, упуская из виду театр как пространство живого, непосредственного диалога со зрителем. Именно эта особенная аура — способность театра создавать коллективный опыт сопереживания — делала его опасным для режимов, стремившихся контролировать не только тела, но и воображение.

Принцип отбора материала: между метафорой и манифестом

Материал исследования отобран по принципу «двойного кодирования» — анализа спектаклей, где визуальные элементы содержат скрытые антифашистские послания, замаскированные под эстетические эксперименты. В фокусе — постановки, которые, подобно палимпсесту, наслаивали политический подтекст на формальные инновации: от баухаусовских конструкций Эрвина Пискатора до сюрреалистических костюмов Жана Кокто.

Критерии отбора включают:

1. Контекстуальную ангажированность — связь спектакля с конкретными историческими событиями. Например, премьера пьесы «Мамаша Кураж» Брехта в 1941 году как реакция на нацистскую оккупацию Европы. 2. Визуальную полифонию — использование света, пространства и тела актёра для создания многозначных образов. Геометрические абстракции Оскара Шлеммера как метафора дегуманизации при тоталитаризме. 3. Репликативность — способность отдельных приёмов становиться универсальными символами. Например, «полумаски» в спектаклях Мейерхольда, пародирующие механистичность фашистской пропаганды.

Особое внимание уделяется эфемерным материалам — эскизам, фотографиям, рецензиям, — которые, подобно фрагментам античной вазы, позволяют реконструировать утраченный визуальный язык.

Ключевой вопрос и гипотеза: театр как заговор

Ключевой вопрос исследования

Как визуальная риторика европейского театра 1920–1940 годов трансформировала сцену в пространство заговора против тоталитаризма, и какими средствами достигался эффект «тихого мятежа»?

Гипотеза

Театр сопротивления разработал уникальный визуальный код, основанный на принципах гротеска, амбивалентности и семиотического саботажа. Через децентрализацию сценического пространства, диссонанс между формой и содержанием, а также мистификацию телесности актёров, постановки создавали «трещины» в монолите официальной пропаганды, превращая зрителя в соучастника подпольного диалога. Эта гипотеза опирается на идею Жиля Делёза о «минорном искусстве» — практике, которая не противостоит системе напрямую, а изнутри взрывает её логику множественностью смыслов. Визуальные приёмы театра того времени можно интерпретировать как «минорные» жесты: например, использование теней вместо тел в спектакле «Тень» Евгения Шварца не только экономило ресурсы в условиях войны, но и аллегорически указывало на исчезновение личности в тоталитарном государстве.

Сцена как поле битвы

Исследование ставит целью не просто каталогизацию антифашистских спектаклей, но и раскрытие их экзистенциального измерения. Театр — это не только искусство и зрелище, но и некий ритуал изгнания демонов. В 1920–1940 годы этими «демонами» стали страх, конформизм и молчаливое согласие. Анализ визуальной риторики позволяет понять, как театр, балансируя на грани эзопова языка и прямого призыва, сохранял человечность в эпоху, когда само понятие человеческого оказалось под угрозой.

Рубрикатор

— Архитектура сопротивления: трансформация театрального пространства — Тело как манифест: деконструкция актерской пластики — Визуальные метафоры: костюм и маска как политическое высказывание — Свет и тень: визуальная диалектика борьбы — Театр как коллективный ритуал сопротивления

Архитектура сопротивления: трансформация театрального пространства

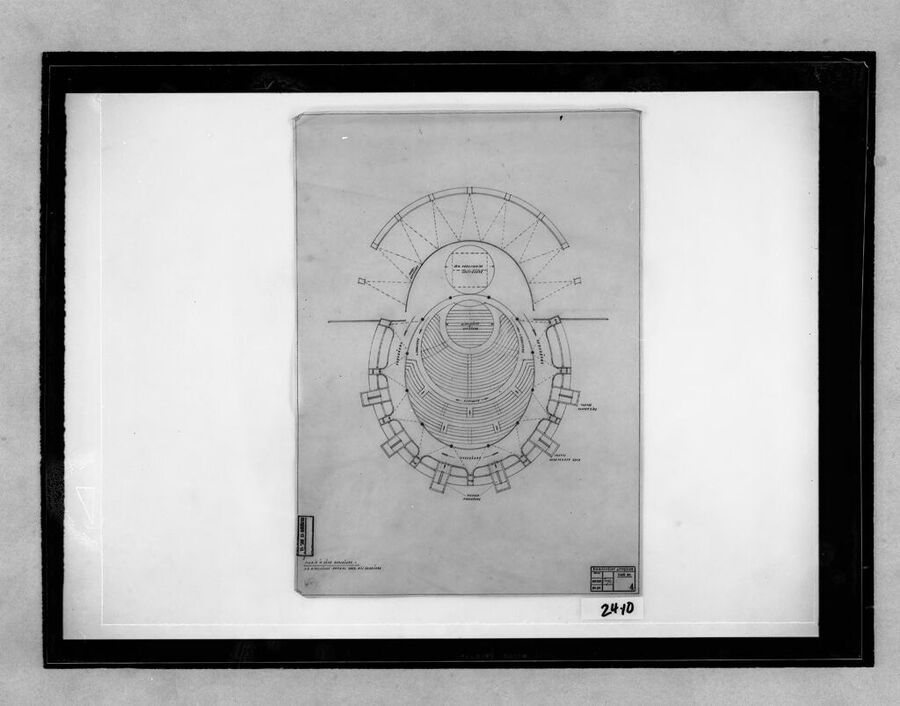

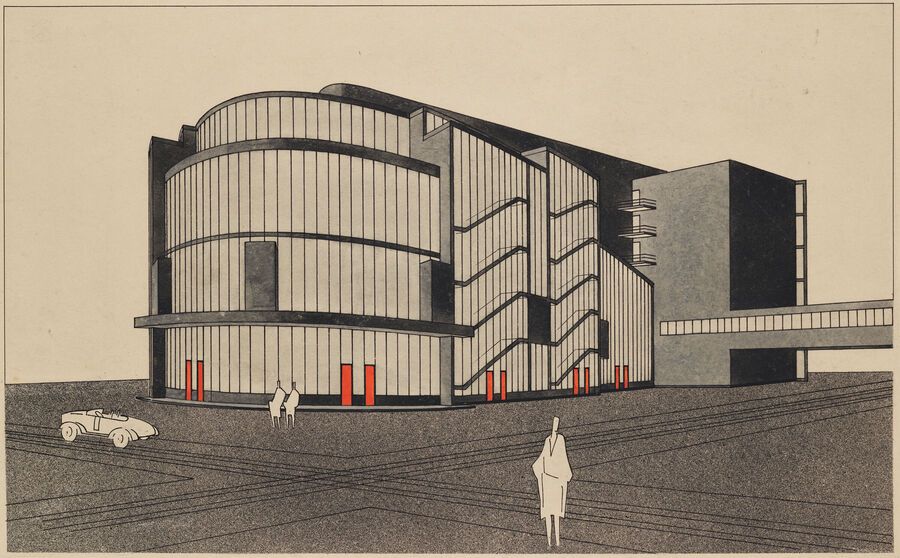

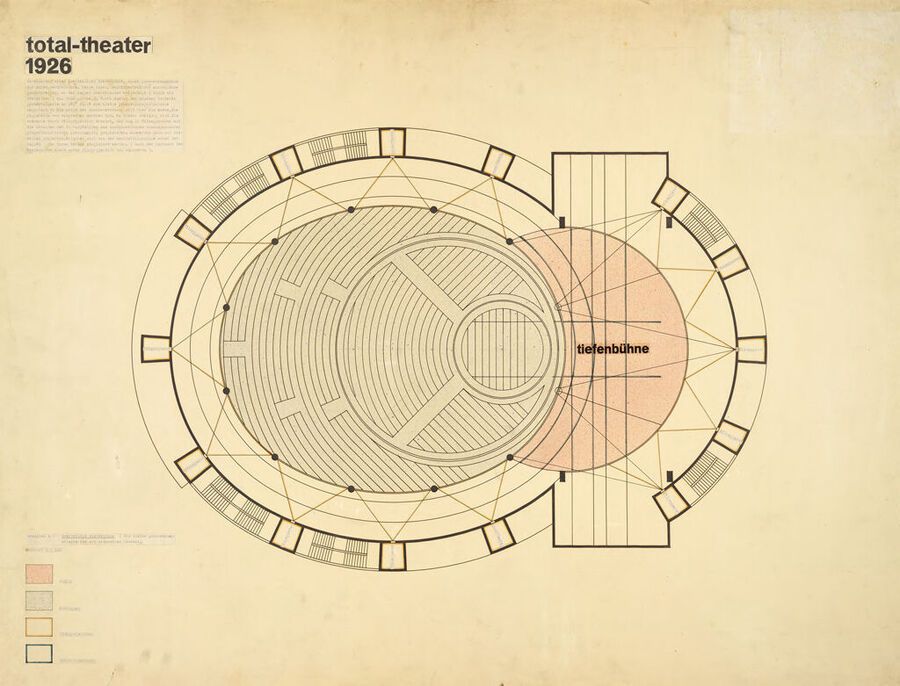

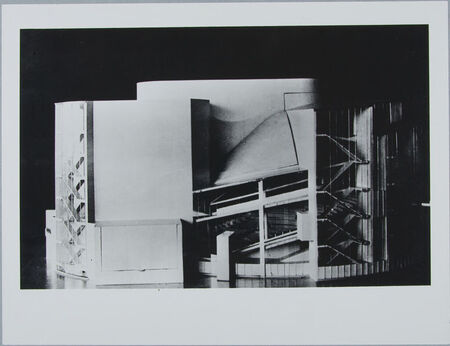

Трансформация физического пространства театра в период между мировыми войнами стала одним из наиболее радикальных способов переосмысления отношений между властью и обществом, актером и зрителем, индивидуальным и коллективным. В этом контексте особое место занимает концепция «Тотального театра», разработанная Вальтером Гропиусом для Эрвина Пискатора в 1927 году в Берлине.

«Тотальный театр» представлял собой революционную архитектурную конструкцию, разрушающую традиционное разделение между сценой и залом. Чертежи и перспективные изображения, хранящиеся в Гарвардском художественном музее, демонстрируют сложную систему с круглой сценой, которая позволяла трансформировать пространство в зависимости от художественных задач постановки. Горизонтальные сечения показывают, что Гропиус разработал многоуровневую структуру, где граница между исполнителями и зрителями становилась проницаемой, текучей, превращая зрителя из пассивного наблюдателя в активного участника спектакля.

Эта архитектурная концепция может быть прочитана как визуальная метафора демократизации пространства в противовес жесткой иерархической структуре, пропагандируемой тоталитарными режимами. Круговая композиция театра символизировала эгалитарный принцип, где каждая точка зрения имеет равную ценность, что прямо противоречило фашистской идеологии с ее культом лидера и вертикальной структурой власти.

Проект «Тотального театра» не был реализован, но широко обсуждался в театральных и архитектурных кругах.

«Тотальный театр» для Эрвина Пискатора. Берлин. 1927

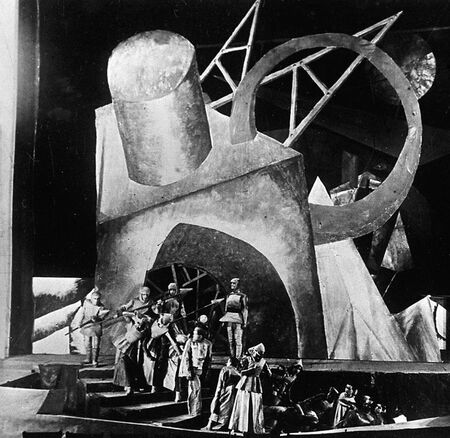

Практическое воплощение этих идей можно увидеть в постановке «Hoppla wir leben» (рус. «Эй, мы живем!»), осуществленной Эрвином Пискатором в том же 1927 году. Сохранившиеся фотографии спектакля демонстрируют использование многоуровневых конструкций, которые позволяли действию разворачиваться одновременно в разных плоскостях. Такая пространственная полифония разрушала линейное восприятие повествования, предлагая зрителю активно участвовать в конструировании смысла — стратегия, прямо противоположная тоталитарной однозначности.

Сцена из «Hoppla wir leben». Режиссер Эрвин Пискатор. 1927

Чем глубже мы погружаемся в архитектурные решения театра той эпохи, тем отчетливее проступает их экзистенциальное измерение. Театральное пространство превращалось в своеобразную лабораторию альтернативного социального устройства, где физически воплощался принцип равенства и диалога — принцип, находившийся под угрозой в реальном мире, где набирали силу тоталитарные режимы. Архитектура сцены становилась не просто рамкой для зрелища, но самостоятельным высказыванием, визуальной декларацией иного мироустройства.

Тело как манифест: деконструкция актерской пластики

Если архитектура театра переосмысливала макроструктуру взаимодействия, то трансформация подхода к телу актера происходила на микроуровне сценического существования. Здесь ключевой фигурой становится Оскар Шлеммер, чей «Триадический балет» представляет собой одно из наиболее радикальных художественных высказываний того времени.

«Триадический балет», премьера которого состоялась в 1922 году, а затем он был возобновлен в 1927 году, представлял собой, по определению самого Шлеммера, «симфонический танец тройственности, разделенный на три секции, исполняемый танцорами». Скульптурные костюмы, созданные Шлеммером, радикально трансформировали человеческие фигуры, сводя их к геометрическим формам и тем самым ограничивая естественные движения исполнителей.

Групповое фото «Триадического балета». 1927 год

«Триадический балет». Показ в театре «Метрополь» Берлин, Германия. 1926

На сохранившихся фотографиях видно, что танцор в центре одет в черный костюм под проволочной конструкцией, с рядом серебристых пуговиц на руках и плечах. Его танец интенсифицируется от легкого вращения до сильного вращения, так что кольца создают впечатление целостной формы. В темноте серебро проволоки и пуговиц сияет, в то время как тело, одетое в черное, отступает: танцор выглядит почти дематериализованным.

Эта визуальная метаморфоза может быть прочитана двояко: с одной стороны, как критика дегуманизации человека в индустриальном и тоталитарном обществе, с другой — как попытка найти новые возможности телесного выражения в рамках искусственных ограничений. Шлеммер писал: «В „Триадическом балете“ именно костюм, а не подвижность танцора определяет танцевальное движение. Статичные, скульптурные костюмы и маски сдерживают танцора в диапазоне движений». Это ограничение парадоксальным образом становилось метафорой творческого сопротивления: даже в рамках жестких ограничений тело находит способы самовыражения.

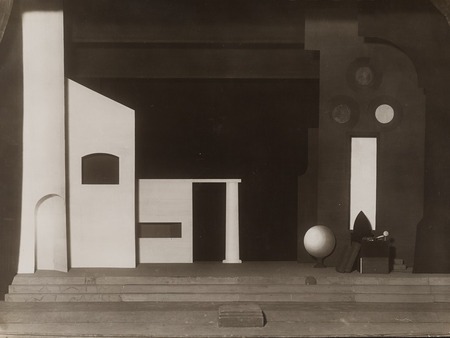

В другом своем проекте, сценографии для пьесы Кристиана Дитриха Граббе «Дон Жуан и Фауст» (1925), Шлеммер продолжил исследование противоречия между механистическим и человеческим. Через «абстрактный, редуцированный дизайн», соответствующий принципам Баухауса, он создал «инновационные декорации, состоящие из базовых геометрических структур, цветных поверхностей, скупо применяемых декораций и экстраординарной и нетрадиционной концепции освещения».

Важно отметить, что этот спектакль был поставлен в Веймаре за год до того, как Баухаус был вынужден покинуть город из-за политической враждебности. Сам Шлеммер описывал свою сценографию для Немецкого национального театра в Веймаре как свой «прощальный дебют», что придает этой работе особый символический смысл — последний жест сопротивления перед вынужденным отступлением.

Декорации к «Дон Жуану и Фаусту». Историческое фото. 1925 год

В ином ключе, но с похожими интенциями работал Всеволод Мейерхольд, чья биомеханика стала своеобразным антитезисом натуралистической традиции. Сохранившаяся фотография Мейерхольда в роли Пьеро в пьесе Александра Блока «Балаганчик» (1906) представляет интерес как предвестник того визуального языка, который впоследствии развивался в театре сопротивления. Образ Пьеро — белое лицо, геометризированный костюм — можно считать прототипом той «отстраненной» телесности, которая станет характерной для антифашистского театра.

Мейерхольд в роли Пьеро в пьесе Александра Блока «Балаганчик». 1906

Чем сильнее тоталитарные режимы стремились контролировать тела граждан через парады, физкультуру и милитаризацию, тем более радикальными становились эксперименты театральных художников с человеческим телом. Они превращали актера не в послушный инструмент, а в сложный семиотический объект, разрушая тем самым механистическую концепцию человека как «винтика» государственной машины. Тело на сцене становилось территорией сопротивления телу в тоталитарном строю.

Визуальные метафоры: костюм и маска как политическое высказывание

Костюм в театре 1920–1940 годов перестал быть просто элементом визуального оформления спектакля, превратившись в самостоятельное высказывание, в текст, кодирующий политические и философские идеи. Особенно ярко это проявилось в работах художников, сотрудничавших с авангардными режиссерами.

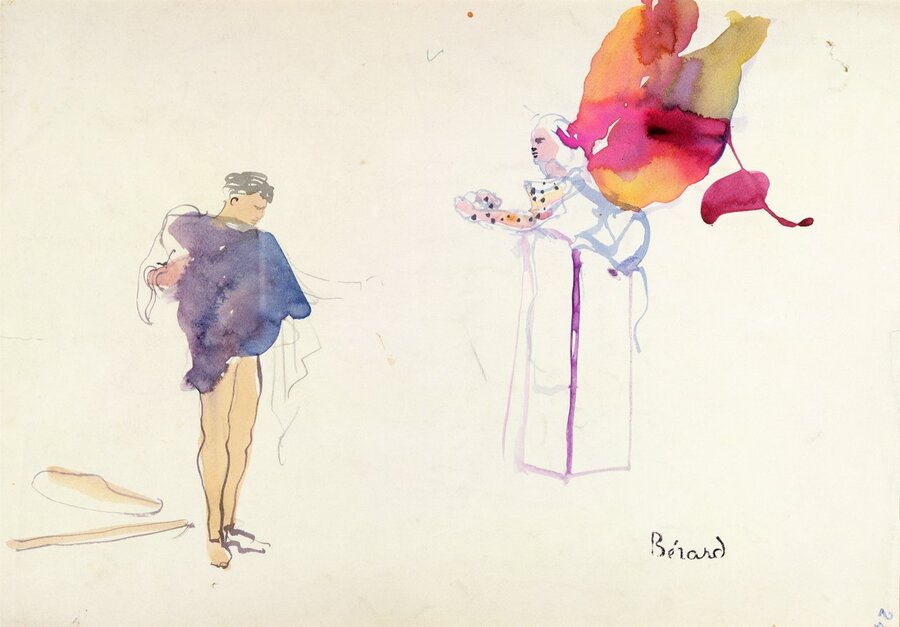

Костюмы, созданные Кристианом Бераром для постановки «La Machine Infernale» (рус. «Адская машина») Жана Кокто, осуществленной Луи Жуве в театре Комеди де Шанз-Элизе, представляют собой пример того, как через визуальный язык костюма передавалось критическое отношение к механистичности тоталитарных режимов. Акварельные эскизы Берара сочетают в себе элементы сюрреализма и античной образности, создавая многослойное художественное высказывание.

Костюмы для «La Machine Infernale»

Выбор Кокто мифа об Эдипе как основы для пьесы в контексте надвигающейся угрозы фашизма можно интерпретировать как предупреждение о слепоте общества перед лицом катастрофы. Эдип, который не видит очевидного, становится метафорой европейской цивилизации, неспособной распознать смертельную опасность тоталитаризма. Костюмы Берара, с их преувеличенными формами и гротескными элементами, визуализируют эту слепоту, превращая персонажей в странных, деформированных существ, движущихся в мире фатальных предопределений.

Костюмы для «La Machine Infernale»

В ином ключе, но с не менее острым политическим подтекстом работал Всеволод Мейерхольд, создавая свой театральный язык. Я нашла информацию о сохранившейся уникальной групповой фотографии с Мейерхольдом, Николаем Эрдманом и Владимиром Массом, относящаяся, вероятно, к середине-концу 1920 годов. Эрдман написал для Мейерхольда две знаковые пьесы: «Мандат» в 1925 году и «Самоубийца», которая была запрещена в 1932 году до того, как её поставили.

Фото, к сожалению, временно недоступно.

Эта фотография — не просто документ творческого сотрудничества, но свидетельство того, как театр становился пространством запрещенных высказываний. «Самоубийца» Эрдмана, с его острой сатирой на советскую действительность, был запрещен, а сам автор впоследствии репрессирован. Мейерхольд, арестованный в 1939 году и убитый в 1940 году, стал одной из наиболее трагических фигур сопротивления тоталитаризму через искусство.

Оскар Шлеммер. 1922

Оскар Шлеммер описывал свой «Триадический балет» как «вечеринку в форме и цвете». Форма, цвет и абстракция с самого начала стали определять то, как художник и скульптор Оскар Шлеммер изображал человеческую фигуру. «Триадический балет» был его первым крупным театральным произведением, созданным в Штутгарте в 1922 году ещё до его работы в Баухаусе. И здесь он снова свел человеческую фигуру к базовым геометрическим формам: абстрактные костюмы, состоящие из жестких, сковывающих движения элементов, определяли особое качество «балета». Шлеммер рассматривал это произведение как форму «художественной метафизической математики». В трех танцевальных эпизодах он усилил драматизм, перейдя от юмористических и фарсовых к мистическим и героическим образам, не придерживаясь какого-либо конкретного сюжета. Таким образом, балет Шлеммера стал антитанцем, своего рода «хореографическим конструктивизмом» — и имел огромный успех на своём первом представлении в Баухаусе в 1923 году.

Символистский подход Мейерхольда к театру, где он стремился «усилить воображаемый вклад зрителя, делая странными тело и голос актера и помещая их в затемненную, неспецифическую театральную среду», может рассматриваться как эстетическая стратегия противостояния тоталитарной ясности и однозначности. Вместо прозрачного сообщения — многозначность, вместо ясных ответов — вопросы, вместо пропагандистской простоты — сложность и неоднозначность.

Чем меньше человек в тоталитарном обществе способен признавать многогранность своей личности, тем больше она проецируется на «врагов» и там подвергается атаке, пропорциональной силе внутреннего расщепления и поляризации. Театральный костюм и маска парадоксальным образом позволяли вернуть эту многогранность, став визуальным воплощением юнговской «тени» — тех аспектов личности, которые тоталитарное общество стремилось вытеснить и подавить.

Свет и тень: визуальная диалектика борьбы

Световое решение спектаклей 1920–1940 годов стало не просто техническим приёмом, но философским манифестом, где каждый луч и тень превращались в многозначный символ. Эксперименты Ласло Мохой-Надя с кинетической скульптурой Light-Space Modulator (1930) демонстрируют, как свет может стать самостоятельным актором спектакля. Эта конструкция из алюминия, стали и пластика, создающая динамические световые паттерны через вращающиеся диски и призмы, предвосхитила современные медиаинсталляции. В театральном контексте её можно интерпретировать как метафору борьбы рационального порядка (геометрические формы) с хаотичной тьмой (случайные тени) — диалектику, актуальную для эпохи тоталитарных режимов. Сохранившаяся фотография скульптуры в Busch-Reisinger Museum фиксирует момент, когда серебристые элементы отражают свет, создавая иллюзию дематериализации металла — визуальный аналог «исчезновения» инакомыслия под давлением диктатур.

Световое решение спектаклей того времени становилось еще одним инструментом создания многослойных смыслов, символизирующих борьбу света и тьмы, свободы и подавления. Особенно интересен в этом контексте подход Оскара Шлеммера к постановке пьесы Кристиана Дитриха Граббе «Дон Жуан и Фауст».

Шлеммер создал сценографию, которая «подчеркивала диаметрально противоположные миры Дон Жуана и Фауста». Через «абстрактный, редуцированный дизайн», соответствующий принципам Баухауса, он создал «инновационные декорации, состоящие из базовых геометрических структур, цветных поверхностей, скупо применяемых декораций и экстраординарной и нетрадиционной концепции освещения».

Это описание показывает, как через контраст света и тени, через геометрические формы Шлеммер создавал визуальную диалектику, которая может интерпретироваться как противостояние различных мировоззрений: гедонистического материализма Дон Жуана и метафизических поисков Фауста. В контексте политической ситуации того времени эта дихотомия приобретала дополнительные смыслы, становясь метафорой выбора, стоящего перед европейской цивилизацией.

Инновации Эрвина Пискатора в постановке «Hoppla, wir leben!» (1927) включали проекцию газетных заголовков на полупрозрачный занавес. Тексты о политических скандалах накладывались на фигуры актёров, создавая эффект «двойной экспозиции». Этот приём, где слово становилось визуальной тенью действия, критиковал манипуляцию СМИ при авторитарных режимах.

Мейерхольд, как видно на фотографии со Александром Головиным, затемнял сцену, превращая зрителя в «соавтора» спектакля. Этот приём, описанный в мемуарах Гладкова, стал метафорой сопротивления цензуре: в полумраке рождались смыслы, недоступные при ярком свете пропаганды.

Всеволод Мейерхольд и Александр Головин. 1910

Театр как коллективный ритуал сопротивления

Важнейшим аспектом театра как территории сопротивления было его качество как коллективного переживания, как ритуала, объединяющего людей в момент общего эстетического опыта. В этом контексте особое значение приобретает постановка «Мамаша Кураж и ее дети» Бертольта Брехта с музыкой Пауля Дессау, премьера которой состоялась в Цюрихе 19 апреля 1941 года, в самый разгар Второй мировой войны.

На сохранившейся фотографии с Терезой Гизе в роли Мамаши Кураж мы видим сценическое воплощение брехтовского «эффекта отчуждения» — актриса не перевоплощается в персонажа, а демонстрирует его, создавая дистанцию между собой и ролью. Эта дистанция призвана активизировать критическое мышление зрителя, превратить его из пассивного потребителя зрелища в активного соучастника интеллектуального процесса.

Выбор Брехтом истории маркитантки, пытающейся нажиться на Тридцатилетней войне и теряющей при этом своих детей, в контексте 1941 года звучал как прямое обвинение тем, кто стремился извлечь выгоду из страданий и разрушений мировой войны. Пьеса становилась не просто художественным произведением, но политическим актом, моральным призывом к сопротивлению.

«Мамаша Кураж» с Терезой Гисе. Рут Берлау. 1941

Важно отметить, что премьера состоялась в Швейцарии — нейтральной стране, одном из немногих мест в Европе, где еще возможно было ставить антифашистские спектакли. Сам факт этой постановки в 1941 году, когда нацистская Германия казалась непобедимой, становился актом сопротивления, утверждением, что культура и гуманистические ценности продолжают существовать вопреки тоталитарному насилию.

Трагическая судьба Мейерхольда, арестованного в 1939 году и убитого в 1940 году в подвале здания на Лубянской площади, принадлежащего НКВД, свидетельствует о том, насколько опасным для тоталитарных режимов был театр как пространство свободной мысли и художественного эксперимента. Мейерхольд заплатил жизнью за свою художественную бескомпромиссность, став символом сопротивления творческой личности тоталитарной системе.

Возвращение и присвоение собственных проекций делает человека не только более терпимым, но и более целостным, сбалансированным, свободным. В то время как светоносная битва с собственной тенью может быть очень утомительной, обедняющей и разрушительной. Театр как коллективный ритуал предлагал зрителям пространство для такого возвращения, для встречи с вытесненными аспектами собственной личности и общественного сознания.

Заключение

Анализ визуальной риторики европейского театра 1920–1940 годов позволяет увидеть, как через архитектурные решения, трансформацию тела актера, костюм, маску, свет и тень создавался особый язык сопротивления тоталитаризму. Этот язык был многослойным, работающим одновременно на нескольких уровнях восприятия: от непосредственного эстетического впечатления до сложных философских и политических метафор.

Театр того времени становился не просто искусством или зрелищем, но пространством заговора, тихого мятежа, где через визуальные образы передавались идеи и ценности, невозможные для прямого высказывания. В эпоху, когда слова становились все более опасными, визуальный язык театра брал на себя функцию сохранения человечности, критического мышления и творческой свободы.

Исследование подтверждает гипотезу о том, что театр сопротивления разработал уникальный визуальный код, основанный на принципах гротеска, амбивалентности и семиотического саботажа. Через децентрализацию сценического пространства, диссонанс между формой и содержанием, а также мистификацию телесности актеров, постановки создавали «трещины» в монолите официальной пропаганды, превращая зрителя в соучастника подпольного диалога.

В современном мире, где снова нарастают тоталитарные тенденции, опыт театра сопротивления 1920–1940 годов приобретает новую актуальность. Он напоминает нам о том, что искусство может быть не только отражением реальности, но и «молотом, формирующим ее», как говорил Брехт. Визуальный язык театра, его способность создавать многозначные образы, становится особенно важным в эпохи, когда прямое высказывание подвергается цензуре или опасности.

Браун, Э. Режиссёр и сцена: От Вагнера к Брехту / Э. Браун. — М.: Искусство, 1987. — 307 с.

Брехт, Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. / Б. Брехт. — М.: Искусство, 1965. — Т. 5/2. — 366 с.

Гвоздев, А. А. Театральная критика / А. А. Гвоздев. — Л.: Искусство, 1987. — 280 с.

Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. — М.: Искусство, 1971. — 288 с.

Делёз, Ж. Кафка: за малую литературу / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. — М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015. — 112 с.

Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / В. Э. Мейерхольд. — М.: Искусство, 1968. — Ч. 2. — 644 с.

Питчес, Дж. Всеволод Мейерхольд / Дж. Питчес // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://content.cosmos.art/media/pages/library/vsevolod-meyerhold/435c441c69-1595610079/jonatha-pitches-vsevolod-meyerhold-routledge-performance-practitioners.pdf (дата обращения: 22.05.2025).

Рудницкий, К. Л. Режиссер Мейерхольд / К. Л. Рудницкий. — М.: Наука, 1969. — 527 с.

Шлеммер, О. Письма и дневники / О. Шлеммер. — М.: Академический проект, 2018. — 416 с.

Эсслин, М. Театр абсурда / М. Эсслин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010. — 527 с.

Юнг, К. Г. Психология бессознательного / К. Г. Юнг. — М.: Когито-Центр, 2010. — 352 с.

Goldberg, R. Performance Art: From Futurism to the Present / R. Goldberg. — London: Thames & Hudson, 2011. — 256 p.

Jestrovic, S. Theatre of Estrangement: Theory, Practice, Ideology / S. Jestrovic. — Toronto: University of Toronto Press, 2006. — 247 p.

Schlemmer, O. The Triadic Ballet // Oskar Schlemmer [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.schlemmer.org/triadic-ballet (дата обращения: 22.05.2025).

Stories Lurk Behind a Forgotten Photo of Vsevolod Meyerhold // The Moscow Times [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.themoscowtimes.com/2009/12/28/stories-lurk-behind-a-forgotten-photo-of-vsevolod-meyerhold-a34116 (дата обращения: 22.05.2025).

https://www.harvardartmuseums.org/art/221012 (дата обращения 21.05.2025)

https://www.harvardartmuseums.org/art/48579 (дата обращения 21.05.2025)

https://harvardartmuseums.org/art/219478 (дата обращения 21.05.2025)

https://harvardartmuseums.org/collections/object/191696?position=191696 (дата обращения 21.05.2025)

https://www.pinterest.com/pin/scene-from-hoppla-wir-leben-directed-by-erwin-piscator-1927--63824519707110689/ (дата обращения 21.05.2025)

https://www.bauhaus.de/en/programm/sammlung/214_buehne/382 (дата обращения 21.05.2025)

https://www.schlemmer.org/triadic-ballet (дата обращения 21.05.2025)

https://www.klassik-stiftung.de/en/your-visit/exhibition/oskar-schlemmers-stage-design-for-don-juan-and-faust/ (дата обращения 21.05.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meyerhold1-41.jpg (дата обращения 21.05.2025)

https://www.themoscowtimes.com/2009/12/28/stories-lurk-behind-a-forgotten-photo-of-vsevolod-meyerhold-a34116 (дата обращения 21.05.2025)

https://www.meisterdrucke.uk/fine-art-prints/Christian-B%C3%A9rard/1453425/Costume-Designs-for-'La-Machine-Infernale', -by-Jean-Cocteau, -Produced-by-Louis-Jouvet-at-the-Theatre, -Comedie-des-Champs-Elysees.html (дата обращения 21.05.2025)

https://www.meisterdrucke.fr/fine-art-prints/Christian-B%C3%A9rard/1453425/Costumes-pour-'La-Machine-Infernale', -par-Jean-Cocteau, -produit-par-Louis-Jouvet-au-th%C3%A9%C3%A2tre, -Com%C3%A9die-des-Champs-%C3%89lys%C3%A9es.html (дата обращения 21.05.2025)

https://www.akg-images.co.uk/archive/Brecht--Mutter-Courage-2UMEBMBZKEPH2.html (дата обращения 21.05.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light_Prop_for_an_Electric_Stage_(Light-Space_Modulator)_by_Laszlo_Moholy-Nagy, _1930_with_later_alterations, _aluminum, _steel, _nickel-plated_brass, _etc, _plastic, wood-Busch-Reisinger_Museum-_DSC01637.jpg (дата обращения 22.05.2025)

https://www.christies.com/en/lot/lot-4617933 (дата обращения 22.05.2025)

https://www.art-prints-on-demand.com/a/christian-berard/kostuementwuerfe-fuer-la-machine-infernale-von-jea-1.html (дата обращения 22.05.2025)

https://www.meisterdrucke.uk/fine-art-prints/Christian-Bérard/1456603/Costume-for-Jocaste-in-'The-Infernal-Machine'-by-Jean-Cocteau.html (дата обращения 22.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/59254/ (дата обращения 22.05.2025)